"Le pagine corsare "

dedicate a Pier Paolo Pasolini

Eretico e Corsaro

Caro Pasolini

Credo che non leggerò più nulla che rechi la Sua firma...

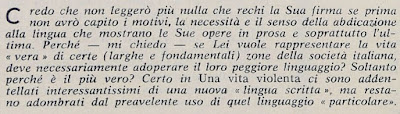

Credo che non leggerò più nulla che rechi la Sua firma se prima non avrò capito i motivi, la necessità e il senso della abdicazione alla lingua che mostrano le Sue opere in prosa e soprattutto l’ultima. Perché – mi chiedo – se Lei vuole rappresentare la vita «vera» di certe (larghe e fondamentali) zone della società italiana, deve necessariamente adoperare il loro peggiore linguaggio? Soltanto perché è il più vero? Certo in Una vita violenta ci sono addentellati interessantissimi di una nuova «lingua scritta», ma restano

adombrati dal prevalente uso di quel linguaggio «particolare».

Io credo che Pavese abbia risolto nella maniera storicamente più giusta l’abisso oggi esistente fra la tradizionale «lingua scritta» e la «lingua parlata». Secondo me, l’immettere di peso il dialetto più comune nell’opera letteraria è denunciare quell’abisso, ma non colmarlo.

Roberto M. Di Marco – Palermo

Lei è palermitano: comincio allora col raccontarle un aneddoto letterario che le è vicino: il poeta dialettale siciliano Di Giovanni scrisse un giorno una lettera a Verga, rimproverandogli di non essere rigoroso, di non portare cioè la sua poetica del monologo interiore (ossia del parlare in nome del personaggio) fino all’estrema conseguenza: al dialetto. Verga tentennò, menò un po’ il cane per l’aia, rispondendo – appunto, come lei vuole – che non era arrivato fino al dialetto per poter essere capito da tutti i lettori italiani. Malgrado quest’aria di compromesso, pochissimo rigorosa, Verga aveva istintivamente ragione. Egli però, badi bene, non aveva affatto ignorato il dialetto: anzi il dialetto è il reagente essenziale della sua prosa, che è, così, una contaminazione fra lingua e dialetto.

Anch’io (perdoni la presunzione!), prima dei romanzi romani avevo scritto un romanzo ambientato in Friuli, tra i braccianti della Bassa: e in questo romanzo (ch’è inedito) avevo per istinto, escluso il dialetto friulano, appunto perché incomprensibile al maggior numero dei lettori della mia nazione. E ne era nata una contaminazione, sia pur leggera, tra lingua e dialetto. Ora, per il romanesco, non avevo nessuna ragione per non arrivare al dialetto: il romanesco, infatti, è un dialetto molto simile al fiorentino, comprensibile in tutta Italia, nel suo insieme (fatta eccezione per il lessico della malavita: che del resto non richiede che un lieve sforzo da parte del lettore): perché, quindi, non dovevo usare il romanesco, nei dialoghi diretti? E usare la contaminazione nel testo narrativo che è, praticamente, un lungo discorso libero indiretto?

Uno scrittore realista non può ignorare la presenza dell’altra classe sociale: quella che non parla né la sua lingua strumentale né la sua lingua letteraria: ma parla il dialetto. Non dico però che per forza egli debba usare il dialetto! Basta che non lo ignori. Quanto al resto, odio ogni normalizzazione dall’alto, ogni finalità restrittiva e coattiva. L’Italia è linguisticamente una torre di Babele: e non si deve risolvere il problema ignorandolo. Così fanno quelli della censura, quando credono di risolvere il problema della miseria, della prostituzione, ecc., imponendo di ignorarlo, di non rappresentarlo.

Pier Paolo Pasolini

Nessun commento:

Posta un commento