"Le pagine corsare "

dedicate a Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini

Per chi è sonata la campana?

( La notte brava )

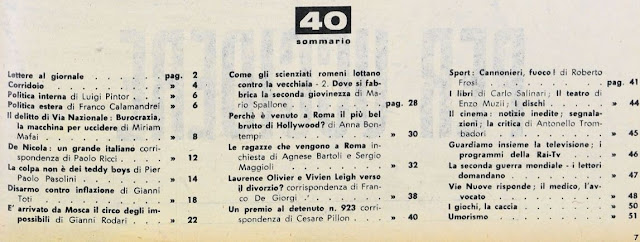

Vie nuove

12 settembre 1959

pag. 29

( © trascrizione da cartaceo curata da Bruno Esposito )

Un carro funebre, vuoto. E di seconda categoria, liscio e nero. Accanto, il conducente, che spipetta, aspettando la cassa. Dietro, due tassì e una macchina con delle corone di fiori sul tetto. Davanti alla porticina della vecchia casa del quartiere, c'è un po' di gente, silenziosa. Arriva la stoppona, da in fondo il vicolo, passa davanti al carro funebre, e va a fermarsi un poco più avanti. Ruggeretto guarda preoccupato il carro funebre.

RUGGERETTO Aòh, che c'è? La Bona Morte?

CROCEFISSA Aòh, ma indò ce portate? Che, ce portate a accompagnà li morti?

Scintillone le fa la scafetta:

SCINTILLONE Bona, stella! Che fra poco ce stanno li fochi d'artificio!

Aspettate qua, fate le brave, eh? Non litigate! Noi annamo e tornamo!

Intanto, Ruggeretto ha bloccato la macchina e è sceso, tutto agile e indifferente: fatte le sue raccomandazioni, Scintillone lo imita, e, appaiati, vanno verso la porta davanti alla quale è fermo il carro funebre.

Le due comari li seguono con gli occhi, da dentro la macchina.

Crocefissa è sempre più tetramente malfidata.

CROCEFISSA Ma che, li hai visti mai te, questi?

ANNA No, e chi li ha visti mai!

CROCEFISSA Che ne pensi, te?

Anna si batte col dito indice due tre colpetti contro una narice, con una smorfia.

ANNA Mmmmmh.

Intanto Ruggeretto e Scintillone sono quasi all'altezza del carro funebre.

RUGGERETTO Per chi è sonata la campana?

Accanto al carro funebre se ne sta sbragato il conducente, tutto vestito di nero, ma col berretto calato sugli occhi alla malandrina.

SCINTILLONE Chi è quello che porti? Come se chiama?

CONDUCENTE Uno che non fuma più!

I due si guardano, comprendendo.

RUGGERETTO E che ce frega! Imboccamo lo stesso, daje! Che prima scaricamo e mejo stamo!

Si avvicinano alla porta, che è mezza chiusa, incrociandosi con due tre donne che escono, tutte vestite di nero, con gli occhi rossi e l'aria profondamente afflitta e concentrata

Pier Paolo Pasolini

|

| @Eretico e Corsaro - Le Pagine Corsare |