"Le pagine corsare "

dedicate a Pier Paolo Pasolini

Eretico e Corsaro

Il «compagno» Pasolini alle feste dell’Unità

Tratto da una lettura che consiglio:

Per indegnità morale

Il caso Pasolini nell'Italia del buon costume

Anna Tonelli

Editori Laterza

.

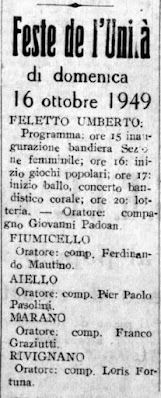

Come tutti i dirigenti e i militanti comunisti, Pasolini non si sottrae al rito delle feste dell’Unità. Secondo quanto riportano le cronache di «Lotta e lavoro», il settimanale comunista stampato a Udine, il poeta partecipa sia alle iniziative legate alla stampa democratica, sia come oratore ai comizi. In soli due anni, nel biennio 1948-49, il suo nome ricorre diverse volte nei programmi ufficiali, a dimostrazione di come l’impegno politico sia declinato attraverso i momenti cardine della liturgia comunista.Domenica 8 settembre 1949

Del resto, la Mostra del libro e della stampa democratica – all’interno della quale Pasolini tiene una conferenza (64) – e i comizi alle feste dell’Unità (è annunciato come oratore a Cervignano e Nimis l’11 settembre 1949 (65) e ad Aiello il 16 ottobre 1949 (66) ) sono considerati dal Pci «manifestazioni per la diffusione della nostra ideologia e della stampa» (67). E Pasolini può esprimere in esse il suo spessore culturale e pedagogico, non trascurando l’interesse per quella cultura popolare che proprio attraverso tali iniziative emerge con spontaneità e vigore.

Anche nel Friuli del dopoguerra la mobilitazione per le feste è intensa. Il cosiddetto «Mese della stampa comunista» – in genere settembre – che comprende ogni tipo di evento per sostenere la stampa popolare, ha come epicentro proprio la festa dell’Unità, con i militanti e i volontari chiamati ad allestire gli spazi e a riempire le giornate con appuntamenti politici e ricreativi.

Anche in una realtà dominata dai cattolici e dai democristiani, la festa funziona come occasione «serena e vivace», scandita da musica, giochi e gare sportive («nuoto, tiro alla fune, podistiche, calcio, corse nei sacchi, concerti, canti corali, balli, fuochi artificiali») e «sostenuta dall’entusiasmo popolare» (68). Una festa dunque che deve saper coniugare il valore organizzativo, politico e aggregativo. Un contesto di vivacità popolare, intriso di passione politica, nel quale Pasolini si ritrova come attivista e osservatore.

Tutte le federazioni e le sezioni, perfino le cellule, sono coinvolte in questo lavoro di preparazione che ha il compito di mettere in evidenza la forza e il radicamento di partito, e di creare, di conseguenza, un solido senso di appartenenza e di riconoscimento. Non a caso le feste dell’Unità sono sempre soggette a un controllo ferreo da parte delle autorità di polizia, chiamate non solo a sorvegliare sulla conservazione dell’ordine, ma anche a rilevarne il peso in termini di partecipazione. La conferma arriva anche per il Friuli Venezia Giulia, nelle relazione dei carabinieri al Ministero dell’Interno:

Mentre i democristiani si sono limitati alla trattazione di questioni interne e organizzative, i comunisti – che vanno raccogliendo numerosi proseliti nella gioventù – hanno tenuto numerose riunioni di carattere organizzativo e indetto sagre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, viaggi di propaganda «pro Unità» ed altre feste a favore della stampa comunista. Non sono mancati i comizi politici (69).13 febbraio 1949

Infatti, anche in periferia viene accolto l’invito della Direzione del Pci a prodigarsi per la «moltiplicazione» delle feste, sollecitando «lo spirito d’iniziativa delle cellule» (70). Come rileva un dirigente di primo piano quale Pietro Ingrao, l’obiettivo delle feste non è solo quello di occupare i grandi centri, ma anche di raggiungere «le sezioni di villaggio e di borgata e nelle grandi città i quartieri e le fabbriche» (71).

Le federazioni di Udine e Pordenone rispondono all’appello, mettendo in moto la macchina organizzativa per il successo delle «feste popolari» (72). Le sezioni e le cellule vengono sollecitate a «far sorgere centinaia, una per ogni sezione e più ancora, festine e festicciuole e serate e trattenimenti de l’Unità» (73), dimostrando quanto anche in realtà minori le feste possano rappresentare un osservatorio privilegiato dove rintracciare culture politiche e passioni civili, identità individuali e collettive (74). A Udine come a Pordenone, ma anche in minuscoli paesi come Rivignano o Aiello, le feste diventano la ribalta di sogni, miti, simboli propri di un «popolo» che si autocelebra immedesimandosi in una liturgia animata da atteggiamenti fideistici.

La prima presenza attiva di Pasolini si registra alla Mostra del libro e della stampa democratica, allestita dal 5 al 19 settembre 1948 presso la sede della Federazione di Pordenone, che inaugura il «Mese della stampa comunista». Il «compagno P. Paolo Pasolini» è coinvolto come relatore della conferenza Il valore sociale del libro, ma è verosimile che il suo contributo sia stato chiesto anche per l’allestimento della mostra. È vero che spesso si tratta di mostre itineranti, già preconfezionate dagli organi dirigenti centrali, ma non è pensabile che Pasolini intervenga in un luogo di cultura senza aver dato un parere o almeno senza condividerne i contenuti. Le mostre e le librerie ricavate all’interno delle feste hanno sempre quel valore educativo e di elevamento ideologico che contraddistingue il proselitismo comunista. Anche quella di Pordenone non esce da questo schema, con una sezione dedicata alle opere di Gramsci e Togliatti e un reparto riservato alla Resistenza e ai classici del marxismo (75). Abbastanza originale è la sala riservata alla guerra fredda con «testi, riviste illustrate e giornali dell’Unione Sovietica» affiancati a libri «dei paesi di nuova democrazia e pubblicazioni progressiste statunitensi» per «dimostrare e rendere con evidenza quella continuità di pensiero comune a tutti gli onesti che riescono a intendersi anche se fra loro si vuole estendere una cortina di ferro»: un’impostazione inconsueta per una libreria monotematica, ma che lascia intendere comunque il valore formativo e pedagogico delle letture.

In merito invece alla narrativa italiana d’avanguardia, si avanza una critica preventiva, sostenendo di aver riservato un posto «esiguo» – «per la verità forse troppo ristretto perché le pubblicazioni, anche se non troppo lette e seguite, non mancano» –, senza però eludere quello che rimane il compito fondamentale della mostra: «popolarizzare i libri e i giornali veramente democratici in maniera da diffonderli fra un pubblico sempre maggiore». In questa stessa logica si muove Pasolini discettando sul valore sociale del libro, in una conferenza che condensa la concezione di trasmissione culturale che il poeta interpreta nel suo ruolo politico e didattico.

Gran parte di quella mostra, o comunque una selezione di libri preparati ad hoc, farà parte della prima festa dell’Unità di San Vito, indetta dalla Federazione di Pordenone «per dare un maggior impulso alla diffusione della nostra stampa» (76). Gli ingredienti della festa sanvitese corrispondono a quelli che contraddistinguono l’ossatura di tutte le feste: mostra del libro e della stampa democratica, corsa ciclistica, comizio in piazza (tenuto dal senatore Piero Montagnani, vicesindaco di Milano), grande ballo, elezione di miss Unità. Un modo per conciliare politica e divertimento, ideologia e pragmatismo, in linea con l’insegnamento di Togliatti, che nelle famose Lezioni sul fascismo insisteva sulla necessità di comprendere il divertimento fra i legittimi «bisogni elementari delle masse» (77). San Vito, come tutte le piccole feste, esprime e unisce forme di impegno e svago capaci di disegnare una dimensione collettiva difficilmente raggiungibile in altri contesti, in diretta concorrenza e rivalità (spesso vinta) con le feste religiose (78).Venerdi 14 ottobre 1949

Nell’attenzione verso la dimensione popolare, Pasolini aderisce a questa liturgia che può dare il senso di una leadership politica, ma anche di una partecipazione di massa che si basa sull’esposizione delle emozioni collettive: la visita di una mostra con i testi sacri del comunismo, il ballo di un valzer e di una rumba, l’elezione di miss Unità del paese scelta «fra le più belle lavoratrici di S. Vito» (79).

Anche nelle piccole feste, che esprimono un preciso modello ideologico e culturale (80), il momento prettamente politico è rappresentato dal comizio, che ha una doppia funzione: da una parte crea un rapporto diretto fra vertice e base con la solennità di un discorso basato su slogan e parole chiave; dall’altra serve a rilanciare i temi cruciali della politica, sia a livello nazionale che locale. Per questo è importante la scelta dell’oratore che non deve essere solo l’esponente inviato dalla Direzione centrale, ma anche il segretario o il referente locale più rappresentativo, secondo una disposizione che intende privilegiare la «crescita» dei dirigenti locali in grado di soddisfare le esigenze della festa (81). In una riunione del Comitato federale di Udine, il dirigente Emilio Fabretti suggerisce che «il sistema per creare oratori è quello di trasformare in scuola di oratori i comizi» (82).

Pasolini rientra in questo elenco, chiamato come oratore sia alle feste di Cervignano e Nimis, sia alla festa di Aiello, un borgo vicino a San Vito. In tale ruolo sembra ben rappresentare quella figura di «officiante» che studi antropologici identificano nel protagonista di un rito capace di rinforzare nei partecipanti «il senso di gregarietà indispensabile alla celebrazione del mito del trionfo del comunismo di cui quel rito è metafora» (83).

È in questo contesto che la politica entra direttamente a far parte della festa, con i temi del dibattito politico affrontati durante il discorso. Una delle questioni più sentite, che anche Pasolini si trova a trattare, riguarda la lotta per la pace, alla luce dei possibili squilibri a livello nazionale e internazionale, in seguito al «ricatto atomico» posto dagli Stati Uniti e accettato dalla Dc (84). Anche a Udine si segue la linea lanciata da Togliatti, che insiste sulla necessità di non considerare la guerra inevitabile con l’appello «alle grandi forze che possono essere mobilitate per raggiungere la pace» (85): un invito raccolto in periferia, dove le feste dell’Unità lanciano la parola d’ordine «pace» come «causa giusta» (86).

Il richiamo alla pace durante le feste ha un doppio valore in quanto viene diffuso in un ambito più conciliante, e soprattutto capace di frenare gli istinti più rivoluzionari e guerrafondai dei militanti. Anche se, in sede storiografica, è stata messa in rilievo la posizione «ancora incerta e oscillante» del partito in merito al tema della pace con un dualismo mai superato fra organizzazione e politica (87), i comizi alle feste sono invece molto più espliciti nella direzione della distensione.

Le cronache locali celebrano la verità dei «giornali del popolo per la libertà e la pace» contro «tutti gli inganni dell’imperialismo» (88) e attestano «l’entusiasmo di compagni e la solidarietà di popolo», eleggendo la stampa comunista come «bandiera della democrazia e della pace» (89). Si crea anche una sorta di concorrenza fra le varie sezioni e le cellule che «fanno a gara a chi organizza le più belle feste», tanto da indurre il gruppo dirigente friulano a ricordare che l’obiettivo da raggiungere è quello di «fornire alla nostra stampa, alla nostra propaganda i mezzi per battere la stampa e la propaganda avversaria, per permetterci di controbattere le ignobili calunnie, le menzogne velenose che la stampa vomita contro di noi», contribuendo a raccogliere sottoscrizioni, anche «fra amici e conoscenti che non siano iscritti al Partito» (90). Un impegno politico che vede le «sfide» fra le sezioni per l’esito della sottoscrizione, il cui successo viene poi sottolineato dalla presenza alla festa provinciale di un dirigente nazionale quale Emilio Sereni che, in un clima di «gaiezza e di amicizia», ribadisce «la verità sul comportamento del governo, sulle manovre imperialiste per la preparazione della guerra, sul lavoro nell’Urss e nei paesi democratici per la costruzione di una vita di sempre maggiore benessere ed elevazione del popolo» (91).

Nelle 45 domeniche di feste dedicate a «difendere la pace e diffondere la verità» (92) rientra anche la festa di Aiello, dove Pasolini è chiamato come oratore per la sua esperienza maturata in sezione e negli incontri internazionali dedicati ai temi della pace. Il comizio è fissato per la domenica del 16 ottobre 1949 e sarà l’ultima uscita pubblica di Pasolini prima dello scoppio dello «scandalo» di Ramuscello.

Note:

64) La Mostra del libro e della stampa democratica. Conferenza del compagno Pier Paolo Pasolini, «Lotta e lavoro», 29 agosto 1948.

65) Nelle feste dell’11 settembre «gli oratori saranno il generale Zani per Cervignano e Nimis, poi, di seguito, i compagni Graziutti, Pasolini, Mautino, Bier e Sabbadini», dove il «di seguito» non è chiaro se si riferisca allo stesso luogo, oppure ad altre feste, Le feste popolari de «l’Unità» si svolgono con successo in tutto il Friuli, «Lotta e lavoro», 11 settembre 1949.

66) Feste de l’Unità di domenica 16 ottobre 1949, ivi, 14 ottobre 1949.

67) Festa dell’Unità Mostra del libro, ivi, 5 settembre 1948.

68) La festa della stampa comunista, ibid.

69) Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Gabinetto, Archivio generale, 1949, b. 48, fasc. «Relazione sulla situazione politico-economica, sulle condizioni dell’ordine pubblico, ecc., nella regione Friuli Venezia Giulia».

70) Direttive per il Mese della stampa comunista 1950, «Istruzioni e direttive di lavoro», 4 agosto 1950, n. 52, p. 5.

71) P. Ingrao, Le feste dell’«Unità», «Rinascita», settembre-ottobre 1948, p. 371.

72) Le feste popolari de «l’Unità» si svolgono con successo in tutto il Friuli, «Lotta e lavoro», 11 settembre 1949.

73) Lavoratori e democratici di tutto il Friuli festeggeranno «l’Unità» loro bandiera di lotta, ivi, 21 agosto 1949.

74) In questo filone rientrano gli studi sulle feste civili: M. Ridolfi, Le feste nazionali, il Mulino, Bologna 2003; I. Porciani, La festa della nazione. Rappresentazione dello Stato e spazi sociali nell’Italia unita, il Mulino, Bologna 1997; Rituali civili. Storie nazionali e memorie pubbliche nell’Europa contemporanea, a cura di M. Ridolfi, Gangemi, Roma 2006. Con lo stesso taglio si segnala M. Baioni, Rituali in provincia. Commemorazioni e feste civili a Ravenna (1861-1975), Longo, Ravenna 2010.

75) Mostra del libro e della stampa democratica, «Lotta e lavoro», 12 settembre 1948.

76) Festa de «l’Unità» a San Vito, ibid.

77 P. Togliatti, Lezioni sul fascismo, Editori Riuniti, Roma 1976, p. 109.

78) Su questo aspetto si è soffermato D.I. Kertzer, Politics and ritual: the communist festa in Italy, «Anthropological Quarterly», vol. 47, october 1974, n. 4, pp. 374-389.

79) Imponente festa de «l’Unità» a San Vito al Tagliamento, «Lotta e lavoro», 19 settembre 1948.

80) Pur riferite al fascismo, valide sono le indicazioni metodologiche di S. Cavazza, Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione durante il fascismo, il Mulino, Bologna 1997, anche nella nuova riedizione del 2003.

81) Propaganda orale, «Istruzioni e direttive di lavoro», 1948, n. 20, p. 8.

82) Fondazione Istituto Gramsci, APC, Regioni e Province, Udine, 1946, MF 111, Riunione del Comitato federale di Udine, 26 gennaio 1946, «Lavoro organizzativo».

83) F. Ferrara, L. Coppola, Le feste e il potere, Officina, Roma 1983, p. 146.

84) Per una ricostruzione storiografica a partire dalla centralità sovietica, cfr. S. Pons, L’impossibile egemonia. L’Urss, il Pci e le origini della guerra fredda (1943-1948), Carocci, Roma 1999, pp. 125 sgg.

85) Togliatti indica ai lavoratori e al partito la via della lotta e dell’unità popolare, «l’Unità», 26 settembre 1948.

86) La festa de «l’Unità» a Udine nella Giornata internazionale della pace, «Lotta e lavoro», 2 ottobre 1949.

87) G. Gozzini, R. Martinelli, Storia del Partito comunista italiano. Dall’attentato a Togliatti all’VIII Congresso, Einaudi, Torino 1998, p. 69.

88) I giornali del popolo per la libertà e la pace contro tutti gli inganni dell’imperialismo, «Lotta e lavoro», 14 agosto 1949.

89) Le feste popolari de «l’Unità» si svolgono con successo in tutto il Friuli, ivi, 11 settembre 1949.

90) Bene le feste, ma..., ivi, 16 settembre 1949.

91) Grandioso successo della festa provinciale. Oltre diecimila persone ascoltano la parola di Emilio Sereni, ivi, 14 ottobre 1949.

92) Lavoratori e democratici di tutto il Friuli festeggeranno «l’Unità» loro bandiera di lotta, ivi, 21 agosto 1949.

|

| ©Eretico e Corsaro - Le Pagine Corsare |

Nessun commento:

Posta un commento