"Le pagine corsare "

dedicate a Pier Paolo Pasolini

Eretico e Corsaro

Guerra

civile

Da “Paese sera”, venerdì 18 novembre 1966, in risposta alla lettera di un lettore

Ora in Empirismo eretico (Appendice), Garzanti, Milano 1995

|

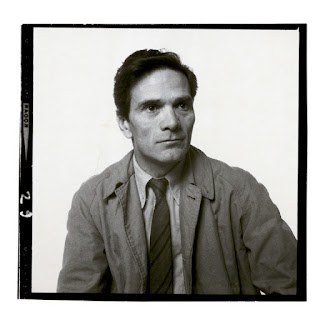

| Pier Paolo Pasolini photographed by Richard Avedon, New York, Sept. 24, 1966. © The Richard Avedon Foundation. |

Queste osservazioni non sono mie, ma io le ho, in qualche modo, adottate.

In Cecoslovacchia, in Ungheria e in Romania, ho vissuto il mio soggiorno in mezzo agli intellettuali, ed è quindi attraverso loro, attraverso la loro inquietudine, il loro malessere, che ho sentito l’inquietudine e il malessere di quei paesi: di cui credo si possa schematicamente e sommariamente indicare la causa nel fatto che «la rivoluzione non è continuata», ossia che lo Stato non si è decentrato, non è scomparso, egli operai nelle fabbriche non sono veramente partecipi e responsabili del potere politico, e sono invece dominati - chi non lo sa, ormai, e non lo ammette? - da una burocrazia che di rivoluzionario ha solo il nome. E che naturalmente, dà dei «rivoluzionaristi piccolo-borghesi» a coloro che invece credono ancora che la «rivoluzione debba continuare».

Che in America ci siano dagli ideologi non

marxisti che hanno capito questo, in termini democratici - ma di una democrazia

estremista, esasperata e quasi mistica, e che come tale, nel suo ambito, è

rivoluzionaria (la creazione nel seno dalla comunità americana di

un’«anticomunità») — non può non riempire di interesse e di

entusiasmo.

Lo SNCC, l’SDS, e un’infinità di altri movimenti che, nel loro caotico insieme, formano la Nuova Sinistra americana, sono qualcosa, ecco, che mi ricorda i tempi della Resistenza.

In America, sia pure nel mio brevissimo soggiorno, ho vissuto molte ore nel clima clandestino, di lotta, di urgenza rivoluzionaria, di speranza, che appartengono all’Europa del ‘44, del ‘45. In Europa tutto è finito: in America si ha l’impressione che tutto stia per cominciare. Non voglio dire che ci sia, in America, la guerra civile, e forse neanche niente di simile, né voglio profetarla: tuttavia si vive, là, come in una vigilia di grandi cose. Coloro che appartengono alla Nuova Sinistra (che non esiste, è solo un’idea, un ideale) si riconoscono a prima vista, e nasce subito tra loro quella specie di amore che legava i partigiani. Ci sono gli eroi, i caduti, Andrew, James e Mickey - e infiniti altri - e i grandi movimenti, le grandi tappe di un immenso movimento popolare, accentrato sul problema dell’emancipazione dei negri, e ora sulla guerra del Viet Nam.

Chi non ha visto una manifestazione pacifista e non-violenta a New York,

manca di una grande esperienza umana, paragonabile solo, ripeto, ai grandi

giorni della Speranza degli Anni Quaranta.

Una notte, ad Harlem, ho stretto la mano (ma loro me la stringevano con sospetto, perché ero bianco) a un gruppo di giovani negri che avevano sul maglione l’insegna del leopardo: un movimento estremista che si prepara a una vera e propria lotta armata.

Un pomeriggio, al Village, ho visto un gruppetto di neonazisti che manifestavano in favore della guerra del VietNam: vicino a loro, presi come da una specie di strano e tranquillo rapimento, due uomini anziani, e una ragazza che suonava la ghitarra, cantavano le canzoni pacifiste della Nuova Sinistra - quelle del Village, che comprende anche la Sinistra dei beatniks, dei drogati.

Ho seguito un giovane sindacalista negro, che mi ha portato alla sezione del suo movimento, un piccolo movimento, che conta ad Harlem solo qualche centinaio di iscritti - che lotta contro la disoccupazione dei negri; l’ho seguito a casa di un suo compagno, un muratore che si era ferito al lavoro e che ci ha accolto steso nel suo povero letto, col sorriso amico, complice e invaso da questo nostro dimenticato amore partigiano.

Sono salito nell’appartamento «borghese» nella parte più sordida del Village, a sentire le risate isteriche e l’acrimonia aberrante di una intellettuale, sposata a un negro, che farneticava rancori contro il vecchio comunismo americano e contro la Sinistra della Droga, ma come se la sua rabbia e la sua delusione cocenti dovessero avere immediate risposte nel suo mondo, divenire subito «azione».

Ho vissuto, insomma, nel vivo una situazione di scontento e di esaltazione, di disperazione e di speranza: di contestazione integrale dell’establishment.

Non so come andrà a finire tutto questo, o se andrà a finire in qualche modo. Resta il fatto che migliaia di studenti (circa la percentuale dei partigiani rispetto alla popolazione, nell’Europa degli Anni .Quaranta), scendono dal Nord, e vanno nella Cintura Nera, a lottare al fianco dei negri con la violenta e quasi mistica coscienza democratica di «non manipolarli», di non intervenire in loro per coazione anche dolce, di non pretendere per sé - quasi nevroticamente - neanche l’ombra di una qualsiasi forma di «leadership»: e, quel che è più importante, con la coscienza che il problema dei negri, risolto formalmente col riconoscimento dei loro diritti civili, comincia adesso: è cioè un problema sociale, e non ideale.

Ci sono da aggiungere ancora molte cose. La protesta, lo contestazione pura e semplice, la rivolta contro il consumo: intendo dire il fenomeno dei beatniks che qui da noi è stato impostato in termini di pura curiosità, e, bisogno di sottolinearlo? con ironia. I comunisti stessi, almeno, ch’io sappia, anche in Italia, preferiscono tacere su questo punto, o addirittura pronunciare parole di condanna: in cui il vecchio moralismo stalinistico e il provincialismo italiano trovano un’oscura identificazione. In realtà, nelle grandi città americane, chi si ubriaca, chi si droga, chi rifiuta di integrarsi nel sicuro mondo del lavoro, compie qualcosa di più di una serie di vecchi e codificati atti anarchici: vive una tragedia.

E, poiché non sa che viverla, e non giudicarla, ne muore.

Le migliaia di suicidi per droga sono in realtà dei martiri né più né meno che coloro che vengono uccisi dai razzisti bianchi de/Sud. Ne hanno la stessa purezza, sono ugualmente al di là dei miseri calcoli umani di chi accetta la «qualità di vita» offerta dalle società stabilite.

È vero. Tutto quello che io ho

visto, oppure ho creduto di vedere a New York, si staglia contro un fondo cupo -

e per noi inconcepibile almeno in quanto inammissibile - ossia contro lo vita

americana di ogni giorno, lo vita della conservazione, che si svolge in un

silenzio ben più intenso degli «urli» che ci giungono dallo Sinistra. In questo

silenzio dello sfondo, neutro e spaventoso, accadono fenomeni di una vera e

propria follia collettiva, ossia di un odio in qualche modo codificato che è ben

difficile descrivere. È l’odio razzista - che non è poi che l’aspetto esterno

della profonda aberrazione di ogni conservazione e di ogni fascismo. È un odio

che non ha nessuna ragione di esistere. Anzi, non esiste. Chi ne è affetto crede

di provarlo, in realtà «non può» provarlo. Come e perché potrebbe, infatti, un

bianco povero odiare un negro? Eppure sono proprio i bianchi poveri di tutto il

Sud che, in pratica, vivono di questo odio. Esso nasce da una falsa idea di sé e

quindi della realtà: è quindi falso esso stesso, è un sentimento completamente

alienato e irriconoscibile. Di questa forma della vita, il risultato ultimo e

più tragico è l’invendicato assassinio di Kennedy, caso di quella guerra civile

che non scoppia, ma che tuttavia si combatte dentro le anime degli

americani.

Il parlare sempre e soltanto, a proposito dell’America, di neocapitalismo e di rivoluzione tecnologica, mi appare quindi parziale e fazioso. Sembra assurdo, ma è proprio a proposito dell’America che acquista strano e violento significato il problema del sottosviluppo e della miseria. È ben presente a tutti, infatti, che questi sono gli anni in cui il mondo contadino di tutta la terra - il Terzo Mondo - si sta affacciando alla storia (con un piede nella preistoria): e lo scandalo è che dopo i sia pur grandiosi episodi della rivolta algerina e della rivolta cubana, il centro della lotta per la rivoluzione del Terzo Mondo è proprio l’America. Il problema negro, unito in modo così contorto e inestricabile a quello dei «bianchi poveri» (in numero enorme, superiore a quello che noi crediamo), è un problema del Terzo Mondo. E se ciò è scandaloso per la coscienza operaistica dei partiti comunisti europei lo è ancora di più per la coscienza capitalistica americana, che si crede oggettivamente sulla strada sgombra del progresso tecnico e dell’opulenza economica. Non si cesserà mai dunque di misurare abbastanza, in tutti i sensi, la portata del problema negro. Perché, ripeto, ad esso si connette, in modo follemente contraddittorio, quello dei bianchi poveri, o -ex poveri. Non sono infatti bastate due o tre generazioni per trasformare fino in fondo la psicologia delle enormi masse di immigrati. Questi (l’ho visto bene nel quartiere italiano) mantengono prima di tutto un atteggiamento di venerazione per il paese che li ha ospitati, e, ora che ne sono cittadini, per le sue istituzioni. Sono ancora dei figli, dei figli o troppo obbedienti o disperati. In secondo luogo hanno portato con sé, e hanno conservato dentro, quella che è la caratteristica principale dei contadini delle aree sottosviluppate - in qualche modo preistoriche - che il De Martino definisce «paura di perdere la presenza». Sono questi i fondamenti del razzismo fascista popolare.

Non si sarà

mai detto abbastanza quanto gli americani siano diversi uno dall’altro, per le

loro diverse origini povere.

È forse per questo che essi desiderano così disperatamente essere uguali uno all’altro: e se essi fondano il loro anticomunismo sul fatto che il comunismo opererebbe un livellamento degli individui, ò perché essi desiderano anzitutto e disperatamente di essere livellati. Per dimenticare, appunto, le proprie origini diverse e inferiori, che li differenziano come dei marchi. Ogni americano ha impresso nel viso un marchio indelebile. L’immagine di un italiano, o di un francese, o di un inglese, o di un tedesco medio, è concepibile, e addirittura rappresentabile. L’immagine di un americano medio è assolutamente inconcepibile e irrappresentabile. È questa la cosa che forse mi ha più riempito di stupore in America. Non si fa altro che parlare di «americano medio», e poi questo «americano medio», fisicamente, materialmente, visivamente non esiste! Come riassumere in un «tipo» unico tutti i tipi - straordinari - che girano per Manhattan? Come sintetizzare in una faccia sola, lo faccia tesa, dell’anglosassone, quella matta dell’irlandese, quella triste dell’italiano, quello pallida del greco, quella selvaggia del portoricano, quella nevrotica del tedesco, quella buffa del cinese, quella adorabile del negro...

È dunque la «paura di perdere la presenza» e lo snobismo della neo-cittadinanza che impediscono all’americano - questa strana mescolanza, in concreto, di sottoproletario e di borghese profondamente e onestamente chiuso nel proprio lealismo borghese - di riflettere sull’idea che egli ha di sé. Che resta dunque «falsa», come in ogni ambiente alienante di industrializzazione totale.

Ho provato infatti a chiedere a degli americani, tutti quelli a cui ho potuto, se sapessero che cosa è il razzismo (domanda che implica appunto e particolarmente, una riflessione sull’idea di sé). Nessuno ha saputo rispondere. Eccettuati alcuni giovani registi indipendenti, che, conoscendo con più amore l’Europa, avevano qualche idea del marxismo, tutti gli altri ricorrevano a ontologie incredibilmente ingenue. (C’era solo qualche esatta spiegazione di tipo psicanalitico, che però toccava solo un lato del problema, o, meglio, le condizioni umane per cui il problema può porsi.)

Insomma la nota per me più violenta, drammatica e definitoria della «qualità di vita americana» è una caratteristica negativa: la mancanza della coscienza di classe, immediato effetto, appunto, dell’idea falsa di sé di ogni individuo immesso, quasi per concessione o per grazia, nell’ambito dei privilegi piccolo-borghesi del benessere industriale e della potenza statale.

Ma ci sono, in questo, delle forti contraddizioni (che non sono certamente il primo a rilevare!): per esempio, la forza straripante del sindacalismo: che si manifesta in scioperi incredibilmente efficienti e grandiosi: dove non si capisce come non prenda forma stabile una coscienza di classe, mentre è ben chiaro, per noi, che quegli scioperi così ben organizzati, così ferreamente compatti, non significano altro che la rivendicazione degli sfruttati contro gli sfruttatori.

La straordinaria novità (per un europeo come me) è che la coscienza di classe, invece, albeggia negli americani in situazioni del tutto nuove e quasi scandalose per il marxismo.

La coscienza di classe, per farsi strada nello testa di un americano, ha bisogno di un lungo cammino contorto, di un’operazione immensamente complessa: ha bisogno cioè della mediazione dell’idealismo, diciamo pure borghese o piccolo-borghese, che in ogni americano dà il senso alla intera vita, e da cui egli non può assolutamente prescindere. Là lo chiamano spiritualismo. Ma sia idealismo nella nostra accezione, che spiritualismo nella loro, sono due parole ambigue e inesatte. Si tratta forse, meglio, di moralismo (di origine anglosassone e adottato ingenuamente dagli altri americani) che domina e modello tutti i fatti dello vita: e che, in letteratura, per esempio, anche quella media e corrente, è esattamente il contrario del realismo: gli americani hanno sempre bisogno, in arte, di idealizzare (anche e soprattutto al livello del gusto medio: per esempio le rappresentazioni «illustrative» della loro vita e delle loro città, mettiamo nei films medi o brutti, sono forme di un immedicabile bisogno di idealizzazione).

Dunque, anziché negli scioperi o nelle altre forme di lotta di classe, la coscienza della propria realtà sociale albeggia nelle manifestazioni pacifiste e non violente, dominate, appunto, da un intelligente spiritualismo. Che è del resto, oggettivamente, almeno per me, un fatto stupendo, che mi ha fatto innamorare dell’America. È la visione del mondo di persone giunte, attraverso strade che noi consideriamo sbagliate - ma che invece sono storicamente quello che sono, cioè giuste - alla maturazione di una idea di sé come semplice cittadino (forse come gli ateniesi o i romani?), possessore di una nozione onesta e profonda della democrazia (spinta a forme quasi mijtiche, rivoluzionarie, abbiamo detto, in certi esponenti dello SNCC o dell’SDS). Insomma, per giungere a una coscienza non solo formalmente democratica di sé e della società, l’americano veramente libero ha avuto bisogno di passare attraverso il calvario dei Negri e di condividerlo (e ora attraverso il calvario del Viet Nam). Solo oggi, da pochi anni, direi da pochi mesi, cioè dopo il riconoscimento almeno formale dei Diritti Civili dei Negri, si è cominciato a capire che la questione dei Negri è al suo inizio, e che è una questione sociale, e non di mero spiritualismo democratico e di codice di civiltà.

Il vuoto,

immenso, che si apre come una voragine nei singoli americani e nell’insieme

dello società americana - ossia la mancanza di una cultura marxista - come ogni

vuoto, pretende violentemente di essere riempito. È riempito, così, da questo

spiritualismo che dicevo, che fattosi prima radicalismo democratico

rivoluzionario è percorso ora da mia nuova coscienza sociale, che non accettando

il marxismo ancora esplicitamente, si presenta come totale contestazione e

disperazione anarchica.

È da ciò, non da altro, che nasce l’Altra America. È da ciò, non da altro, che si formano le premesse di un possibile Terzo Partito Americano (di cui si parla con grande e ingenua circospezione, come di qualcosa di scandalosamente dissacratoria o con speranza o con ostilità: è accaduto, per esempio, che nelle due o tre città dove - sempre per opera dei movimenti studenteschi di cui dicevo - una forma embrionale di questo partito si è presentato alle elezioni, non solo è stato sconfitto, ma ha causato anche la sconfitta dei moderati in favore dei razzisti).

Ora, io vivo in una società appena uscita dalla miseria, e aggrappata superstiziosamente a quel po’ di benessere che ha raggiunto, come a uno stato stabile: portando in questo nuovo corso della sua storia un buon senso, che poteva andar bene in mezzo ai campi, alle greggi o nei negozietti artigiani: ma che si rivela, invece stupido, vile e meschino oggi, nel nostro mondo. Una società irredimibile, irrimediabilmente borghese senza tradizioni rivoluzionarie neanche liberali. Il mondo della cultura - in cui io vivo per una vocazione letteraria, che si rivela ogni giorno più estranea a tale società e a tale mondo - è il luogo deputato della stupidità, della viltà e della meschinità. Non posso accettare nulla del mondo dove vivo: non solo gli apparati del centralismo statale, - burocrazia, magistratura, esercito, scuola, e il resto - ma nemmeno le sue minoranze colte. Nella fattispecie, sono assolutamente estraneo al momento della cultura attuale. Sono sordo all’eversione puramente verbale delle istituzioni dello establishment, che non dicono nulla su chi le opera, e sono sordo al revanscismo puristico e neo-letterario. Diciamolo pure, sono rimasto isolato, a ingiallire con me stesso e la mia ripugnanza a parlare sia di impegno che di disimpegno. Non posso così non essermi innamorato della cultura americana, e non aver intravisto, in seno ad essa, una ragione letteraria piena di novità: un nuovo tempo della Resistenza, insisto a dire, che però è privo del tutto di quel certo spirito risorgimentale e come dire, classicheggiante, che - visto da oggi - immiserisce un poco la Resistenza europea (le cui speranze erano del resto contenute nell’ambito delle prospettive marxiste di quegli anni, che poi si sono rivelate anguste e convenzionali). Ciò che si richiede a un letterato americano «non integrato», è tutto se stesso, una sincerità totale. Era dai vecchi tempi di Machado, che non facevo una lettura fraterna come quella di Ginsberg. E non è stato meraviglioso il passaggio di Kerouac ubriaco per l’Italia, a suscitare l’ironia, la noia, la disapprovazione degli stupidi letterati e dei meschini giornalisti italiani? Gli intellettuali americani della Nuova Sinistra (poiché dove si lotta c’è sempre una ghitarra e un uomo che canta) sembrano fare proprio ciò che dice il verso di un innocente canto della Resistenza negra: «Bisogna gettare il proprio corpo nella lotta.»

Ecco il nuovo motto di un impegno, reale, e non noiosamente moralistico: gettare il proprio corpo nella lotta... Chi c’è, in Italia, in Europa, che scrive spinto da tanta e così disperata forza di contestazione? Che sente questa necessità di opporsi, come una necessità originaria, credendola nuova nella storia, assolutamente significativa, e piena insieme di morte e di futuro?

Lo SNCC, l’SDS, e un’infinità di altri movimenti che, nel loro caotico insieme, formano la Nuova Sinistra americana, sono qualcosa, ecco, che mi ricorda i tempi della Resistenza.

In America, sia pure nel mio brevissimo soggiorno, ho vissuto molte ore nel clima clandestino, di lotta, di urgenza rivoluzionaria, di speranza, che appartengono all’Europa del ‘44, del ‘45. In Europa tutto è finito: in America si ha l’impressione che tutto stia per cominciare. Non voglio dire che ci sia, in America, la guerra civile, e forse neanche niente di simile, né voglio profetarla: tuttavia si vive, là, come in una vigilia di grandi cose. Coloro che appartengono alla Nuova Sinistra (che non esiste, è solo un’idea, un ideale) si riconoscono a prima vista, e nasce subito tra loro quella specie di amore che legava i partigiani. Ci sono gli eroi, i caduti, Andrew, James e Mickey - e infiniti altri - e i grandi movimenti, le grandi tappe di un immenso movimento popolare, accentrato sul problema dell’emancipazione dei negri, e ora sulla guerra del Viet Nam.

|

| Pier Paolo Pasolini photographed by Richard Avedon, New York, Sept. 24, 1966. © The Richard Avedon Foundation. |

Una notte, ad Harlem, ho stretto la mano (ma loro me la stringevano con sospetto, perché ero bianco) a un gruppo di giovani negri che avevano sul maglione l’insegna del leopardo: un movimento estremista che si prepara a una vera e propria lotta armata.

Un pomeriggio, al Village, ho visto un gruppetto di neonazisti che manifestavano in favore della guerra del VietNam: vicino a loro, presi come da una specie di strano e tranquillo rapimento, due uomini anziani, e una ragazza che suonava la ghitarra, cantavano le canzoni pacifiste della Nuova Sinistra - quelle del Village, che comprende anche la Sinistra dei beatniks, dei drogati.

Ho seguito un giovane sindacalista negro, che mi ha portato alla sezione del suo movimento, un piccolo movimento, che conta ad Harlem solo qualche centinaio di iscritti - che lotta contro la disoccupazione dei negri; l’ho seguito a casa di un suo compagno, un muratore che si era ferito al lavoro e che ci ha accolto steso nel suo povero letto, col sorriso amico, complice e invaso da questo nostro dimenticato amore partigiano.

Sono salito nell’appartamento «borghese» nella parte più sordida del Village, a sentire le risate isteriche e l’acrimonia aberrante di una intellettuale, sposata a un negro, che farneticava rancori contro il vecchio comunismo americano e contro la Sinistra della Droga, ma come se la sua rabbia e la sua delusione cocenti dovessero avere immediate risposte nel suo mondo, divenire subito «azione».

Ho vissuto, insomma, nel vivo una situazione di scontento e di esaltazione, di disperazione e di speranza: di contestazione integrale dell’establishment.

Non so come andrà a finire tutto questo, o se andrà a finire in qualche modo. Resta il fatto che migliaia di studenti (circa la percentuale dei partigiani rispetto alla popolazione, nell’Europa degli Anni .Quaranta), scendono dal Nord, e vanno nella Cintura Nera, a lottare al fianco dei negri con la violenta e quasi mistica coscienza democratica di «non manipolarli», di non intervenire in loro per coazione anche dolce, di non pretendere per sé - quasi nevroticamente - neanche l’ombra di una qualsiasi forma di «leadership»: e, quel che è più importante, con la coscienza che il problema dei negri, risolto formalmente col riconoscimento dei loro diritti civili, comincia adesso: è cioè un problema sociale, e non ideale.

Ci sono da aggiungere ancora molte cose. La protesta, lo contestazione pura e semplice, la rivolta contro il consumo: intendo dire il fenomeno dei beatniks che qui da noi è stato impostato in termini di pura curiosità, e, bisogno di sottolinearlo? con ironia. I comunisti stessi, almeno, ch’io sappia, anche in Italia, preferiscono tacere su questo punto, o addirittura pronunciare parole di condanna: in cui il vecchio moralismo stalinistico e il provincialismo italiano trovano un’oscura identificazione. In realtà, nelle grandi città americane, chi si ubriaca, chi si droga, chi rifiuta di integrarsi nel sicuro mondo del lavoro, compie qualcosa di più di una serie di vecchi e codificati atti anarchici: vive una tragedia.

E, poiché non sa che viverla, e non giudicarla, ne muore.

Le migliaia di suicidi per droga sono in realtà dei martiri né più né meno che coloro che vengono uccisi dai razzisti bianchi de/Sud. Ne hanno la stessa purezza, sono ugualmente al di là dei miseri calcoli umani di chi accetta la «qualità di vita» offerta dalle società stabilite.

|

| Pier Paolo Pasolini photographed by Richard Avedon, New York, Sept. 24, 1966. © The Richard Avedon Foundation. |

Il parlare sempre e soltanto, a proposito dell’America, di neocapitalismo e di rivoluzione tecnologica, mi appare quindi parziale e fazioso. Sembra assurdo, ma è proprio a proposito dell’America che acquista strano e violento significato il problema del sottosviluppo e della miseria. È ben presente a tutti, infatti, che questi sono gli anni in cui il mondo contadino di tutta la terra - il Terzo Mondo - si sta affacciando alla storia (con un piede nella preistoria): e lo scandalo è che dopo i sia pur grandiosi episodi della rivolta algerina e della rivolta cubana, il centro della lotta per la rivoluzione del Terzo Mondo è proprio l’America. Il problema negro, unito in modo così contorto e inestricabile a quello dei «bianchi poveri» (in numero enorme, superiore a quello che noi crediamo), è un problema del Terzo Mondo. E se ciò è scandaloso per la coscienza operaistica dei partiti comunisti europei lo è ancora di più per la coscienza capitalistica americana, che si crede oggettivamente sulla strada sgombra del progresso tecnico e dell’opulenza economica. Non si cesserà mai dunque di misurare abbastanza, in tutti i sensi, la portata del problema negro. Perché, ripeto, ad esso si connette, in modo follemente contraddittorio, quello dei bianchi poveri, o -ex poveri. Non sono infatti bastate due o tre generazioni per trasformare fino in fondo la psicologia delle enormi masse di immigrati. Questi (l’ho visto bene nel quartiere italiano) mantengono prima di tutto un atteggiamento di venerazione per il paese che li ha ospitati, e, ora che ne sono cittadini, per le sue istituzioni. Sono ancora dei figli, dei figli o troppo obbedienti o disperati. In secondo luogo hanno portato con sé, e hanno conservato dentro, quella che è la caratteristica principale dei contadini delle aree sottosviluppate - in qualche modo preistoriche - che il De Martino definisce «paura di perdere la presenza». Sono questi i fondamenti del razzismo fascista popolare.

|

| Pier Paolo Pasolini photographed by Richard Avedon, New York, Sept. 24, 1966. © The Richard Avedon Foundation. |

È forse per questo che essi desiderano così disperatamente essere uguali uno all’altro: e se essi fondano il loro anticomunismo sul fatto che il comunismo opererebbe un livellamento degli individui, ò perché essi desiderano anzitutto e disperatamente di essere livellati. Per dimenticare, appunto, le proprie origini diverse e inferiori, che li differenziano come dei marchi. Ogni americano ha impresso nel viso un marchio indelebile. L’immagine di un italiano, o di un francese, o di un inglese, o di un tedesco medio, è concepibile, e addirittura rappresentabile. L’immagine di un americano medio è assolutamente inconcepibile e irrappresentabile. È questa la cosa che forse mi ha più riempito di stupore in America. Non si fa altro che parlare di «americano medio», e poi questo «americano medio», fisicamente, materialmente, visivamente non esiste! Come riassumere in un «tipo» unico tutti i tipi - straordinari - che girano per Manhattan? Come sintetizzare in una faccia sola, lo faccia tesa, dell’anglosassone, quella matta dell’irlandese, quella triste dell’italiano, quello pallida del greco, quella selvaggia del portoricano, quella nevrotica del tedesco, quella buffa del cinese, quella adorabile del negro...

È dunque la «paura di perdere la presenza» e lo snobismo della neo-cittadinanza che impediscono all’americano - questa strana mescolanza, in concreto, di sottoproletario e di borghese profondamente e onestamente chiuso nel proprio lealismo borghese - di riflettere sull’idea che egli ha di sé. Che resta dunque «falsa», come in ogni ambiente alienante di industrializzazione totale.

Ho provato infatti a chiedere a degli americani, tutti quelli a cui ho potuto, se sapessero che cosa è il razzismo (domanda che implica appunto e particolarmente, una riflessione sull’idea di sé). Nessuno ha saputo rispondere. Eccettuati alcuni giovani registi indipendenti, che, conoscendo con più amore l’Europa, avevano qualche idea del marxismo, tutti gli altri ricorrevano a ontologie incredibilmente ingenue. (C’era solo qualche esatta spiegazione di tipo psicanalitico, che però toccava solo un lato del problema, o, meglio, le condizioni umane per cui il problema può porsi.)

Insomma la nota per me più violenta, drammatica e definitoria della «qualità di vita americana» è una caratteristica negativa: la mancanza della coscienza di classe, immediato effetto, appunto, dell’idea falsa di sé di ogni individuo immesso, quasi per concessione o per grazia, nell’ambito dei privilegi piccolo-borghesi del benessere industriale e della potenza statale.

Ma ci sono, in questo, delle forti contraddizioni (che non sono certamente il primo a rilevare!): per esempio, la forza straripante del sindacalismo: che si manifesta in scioperi incredibilmente efficienti e grandiosi: dove non si capisce come non prenda forma stabile una coscienza di classe, mentre è ben chiaro, per noi, che quegli scioperi così ben organizzati, così ferreamente compatti, non significano altro che la rivendicazione degli sfruttati contro gli sfruttatori.

La straordinaria novità (per un europeo come me) è che la coscienza di classe, invece, albeggia negli americani in situazioni del tutto nuove e quasi scandalose per il marxismo.

La coscienza di classe, per farsi strada nello testa di un americano, ha bisogno di un lungo cammino contorto, di un’operazione immensamente complessa: ha bisogno cioè della mediazione dell’idealismo, diciamo pure borghese o piccolo-borghese, che in ogni americano dà il senso alla intera vita, e da cui egli non può assolutamente prescindere. Là lo chiamano spiritualismo. Ma sia idealismo nella nostra accezione, che spiritualismo nella loro, sono due parole ambigue e inesatte. Si tratta forse, meglio, di moralismo (di origine anglosassone e adottato ingenuamente dagli altri americani) che domina e modello tutti i fatti dello vita: e che, in letteratura, per esempio, anche quella media e corrente, è esattamente il contrario del realismo: gli americani hanno sempre bisogno, in arte, di idealizzare (anche e soprattutto al livello del gusto medio: per esempio le rappresentazioni «illustrative» della loro vita e delle loro città, mettiamo nei films medi o brutti, sono forme di un immedicabile bisogno di idealizzazione).

Dunque, anziché negli scioperi o nelle altre forme di lotta di classe, la coscienza della propria realtà sociale albeggia nelle manifestazioni pacifiste e non violente, dominate, appunto, da un intelligente spiritualismo. Che è del resto, oggettivamente, almeno per me, un fatto stupendo, che mi ha fatto innamorare dell’America. È la visione del mondo di persone giunte, attraverso strade che noi consideriamo sbagliate - ma che invece sono storicamente quello che sono, cioè giuste - alla maturazione di una idea di sé come semplice cittadino (forse come gli ateniesi o i romani?), possessore di una nozione onesta e profonda della democrazia (spinta a forme quasi mijtiche, rivoluzionarie, abbiamo detto, in certi esponenti dello SNCC o dell’SDS). Insomma, per giungere a una coscienza non solo formalmente democratica di sé e della società, l’americano veramente libero ha avuto bisogno di passare attraverso il calvario dei Negri e di condividerlo (e ora attraverso il calvario del Viet Nam). Solo oggi, da pochi anni, direi da pochi mesi, cioè dopo il riconoscimento almeno formale dei Diritti Civili dei Negri, si è cominciato a capire che la questione dei Negri è al suo inizio, e che è una questione sociale, e non di mero spiritualismo democratico e di codice di civiltà.

|

| Pier Paolo Pasolini photographed by Richard Avedon, New York, Sept. 24, 1966. © The Richard Avedon Foundation. |

È da ciò, non da altro, che nasce l’Altra America. È da ciò, non da altro, che si formano le premesse di un possibile Terzo Partito Americano (di cui si parla con grande e ingenua circospezione, come di qualcosa di scandalosamente dissacratoria o con speranza o con ostilità: è accaduto, per esempio, che nelle due o tre città dove - sempre per opera dei movimenti studenteschi di cui dicevo - una forma embrionale di questo partito si è presentato alle elezioni, non solo è stato sconfitto, ma ha causato anche la sconfitta dei moderati in favore dei razzisti).

Ora, io vivo in una società appena uscita dalla miseria, e aggrappata superstiziosamente a quel po’ di benessere che ha raggiunto, come a uno stato stabile: portando in questo nuovo corso della sua storia un buon senso, che poteva andar bene in mezzo ai campi, alle greggi o nei negozietti artigiani: ma che si rivela, invece stupido, vile e meschino oggi, nel nostro mondo. Una società irredimibile, irrimediabilmente borghese senza tradizioni rivoluzionarie neanche liberali. Il mondo della cultura - in cui io vivo per una vocazione letteraria, che si rivela ogni giorno più estranea a tale società e a tale mondo - è il luogo deputato della stupidità, della viltà e della meschinità. Non posso accettare nulla del mondo dove vivo: non solo gli apparati del centralismo statale, - burocrazia, magistratura, esercito, scuola, e il resto - ma nemmeno le sue minoranze colte. Nella fattispecie, sono assolutamente estraneo al momento della cultura attuale. Sono sordo all’eversione puramente verbale delle istituzioni dello establishment, che non dicono nulla su chi le opera, e sono sordo al revanscismo puristico e neo-letterario. Diciamolo pure, sono rimasto isolato, a ingiallire con me stesso e la mia ripugnanza a parlare sia di impegno che di disimpegno. Non posso così non essermi innamorato della cultura americana, e non aver intravisto, in seno ad essa, una ragione letteraria piena di novità: un nuovo tempo della Resistenza, insisto a dire, che però è privo del tutto di quel certo spirito risorgimentale e come dire, classicheggiante, che - visto da oggi - immiserisce un poco la Resistenza europea (le cui speranze erano del resto contenute nell’ambito delle prospettive marxiste di quegli anni, che poi si sono rivelate anguste e convenzionali). Ciò che si richiede a un letterato americano «non integrato», è tutto se stesso, una sincerità totale. Era dai vecchi tempi di Machado, che non facevo una lettura fraterna come quella di Ginsberg. E non è stato meraviglioso il passaggio di Kerouac ubriaco per l’Italia, a suscitare l’ironia, la noia, la disapprovazione degli stupidi letterati e dei meschini giornalisti italiani? Gli intellettuali americani della Nuova Sinistra (poiché dove si lotta c’è sempre una ghitarra e un uomo che canta) sembrano fare proprio ciò che dice il verso di un innocente canto della Resistenza negra: «Bisogna gettare il proprio corpo nella lotta.»

Ecco il nuovo motto di un impegno, reale, e non noiosamente moralistico: gettare il proprio corpo nella lotta... Chi c’è, in Italia, in Europa, che scrive spinto da tanta e così disperata forza di contestazione? Che sente questa necessità di opporsi, come una necessità originaria, credendola nuova nella storia, assolutamente significativa, e piena insieme di morte e di futuro?

Nessun commento:

Posta un commento