Un giovane uomo di ventitré anni - un bel ragazzo anche se così pallido e magro – è “traumatizzato” dall’amore della madre (e per ampliazione, della sorella). La situazione è, per noi, classica: si tratta di una passione infantile edipica. Egli è rimasto impietrito da quell’amore con tanta violenza provato e ricambiato, quasi come in una prova di laboratorio. Infatti le conseguenze sono quelle ben note: la sessuofobia, la freddezza sessuale e il sadismo. Egli sembra innamorarsi di una ragazza bruna, infelice, intelligente e malata. Che muore presto di tifo (si direbbe, come egli ha voluto). In questo amore non trova posto la sensualità. Egli prova altre attrazioni – che non divengono però mai sessuali – per due altre ragazze giovanissime: una adolescente ubriaca o drogata che se ne va per la strada (ed egli la protegge da un “pappagallo”, chiedendo l’aiuto – il che è sintomatico – di un poliziotto) e poi, per un attimo, verso un’altra giovinetta mendicante (che perciò fa pena: e la pena è umiliante, può essere umiliante fino al sadismo). A questa situazione sessuale inconscia (il rapporto edipico con la madre, esteso alla sorella) si aggiungono altri elementi “oggettivi” e in gran parte consci. Il nostro ragazzo, infatti, orfano di padre, studia nella capitale: è mantenuto agli studi per mezzo della misera pensione di sua madre, e sua sorella è costretta a impiegarsi come istitutrice. Ciò ha creato degli obblighi al ragazzo verso la famiglia. Terribili obblighi di gratitudine e di amore, che vengono ad aggiungersi, appunto, alla violenza amorosa infantile e alla inconsapevole repressione della madre su di lui. Una madre buona, sì, buona, anzi angelica; borghese, ma dotata di tutte le qualità migliori della borghesia provinciale: di quello speciale idealismo, cioè, che non può fare del proprio figlio che un essere adorato e unico.

Il nostro eroe è guidato dal suo inconscio, e si appresta, come in un incubo kafkiano, a giocare il ruolo che gli è assegnato; ad esso non può sottrarsi, come un automa, ma puoò, su esso, creare tuttavia delle giustificazioni pretestuose, dei (aberranti, come vedremo) fondamenti moralistici e teorici. Un giorno gli “viene un’idea” – proprio come se gli venisse dal di fuori, dall’alto – ed egli come in un incubo, appunto, si chiede come mai gli sia venuta una simile idea “non sua”: non può sapere infatti che gli viene dal basso. E così si appresta a elaborarla, a impossessarsene (attraverso la teorizzazione).

Perchè l'assassino ha lasciato la porta aperta

Tale idea è di uccidere una vecchia usuraia, a cui ha dato in pegno degli oggetti (di famiglia). Resiste a lungo a tale “invito”, ma alla fine, dopo un lungo cerimoniale, cede. Egli ammazza così la madre. La madre che lo ossessiona con gli obblighi, che gli crea degli impegni, che lo umilia con la sua ansiosa comprensione, che lo mette di fronte alla propria impotenza: e che comunque, ancora prima, aveva suscitato in lui un amore che, per essere orrendamente colpevole, si era – come vuole il meccanismo – trasformato in odio. Ma non avevamo detto che alla figura della madre egli aveva annesso anche la figura della sorella? Sì, e infatti ecco che, appena uccisa la vecchia usuraia, entra in casa la buona e mite sorella di questa. La porta era stata lasciata aperta (quasi apposta, perché lei potesse entrare). Inoltre, il nostro assassino sapeva che egli avrebbe potuto uccidere la usuraia fra le sette e le sette e mezza circa, appunto perché la sorella era fuori. Egli giunge invece sui luogo dell’assassinio in ritardo (per colpa – siamo sempre alla diagnosi da manuale! – di un assopimento protrattosi più a lungo del previsto). Egli insomma è andato in casa dell’usuraia in ritardo apposta per dar tempo alla sorda di ritornare. E così ammazza anche lei. Non solo dunque egli sopprime nelle due vecchie, la propria madre e la propria sorella, ma sopprime in esse quella «realtà doppia» che l’amore per la donna è per lui: da una parte la realtà repressiva, feroce, angosciosa (l’usuraia) e dall’altra la realtà tenera, affettuosa, mite (la sorella dell’usuraia).

Tale idea è di uccidere una vecchia usuraia, a cui ha dato in pegno degli oggetti (di famiglia). Resiste a lungo a tale “invito”, ma alla fine, dopo un lungo cerimoniale, cede. Egli ammazza così la madre. La madre che lo ossessiona con gli obblighi, che gli crea degli impegni, che lo umilia con la sua ansiosa comprensione, che lo mette di fronte alla propria impotenza: e che comunque, ancora prima, aveva suscitato in lui un amore che, per essere orrendamente colpevole, si era – come vuole il meccanismo – trasformato in odio. Ma non avevamo detto che alla figura della madre egli aveva annesso anche la figura della sorella? Sì, e infatti ecco che, appena uccisa la vecchia usuraia, entra in casa la buona e mite sorella di questa. La porta era stata lasciata aperta (quasi apposta, perché lei potesse entrare). Inoltre, il nostro assassino sapeva che egli avrebbe potuto uccidere la usuraia fra le sette e le sette e mezza circa, appunto perché la sorella era fuori. Egli giunge invece sui luogo dell’assassinio in ritardo (per colpa – siamo sempre alla diagnosi da manuale! – di un assopimento protrattosi più a lungo del previsto). Egli insomma è andato in casa dell’usuraia in ritardo apposta per dar tempo alla sorda di ritornare. E così ammazza anche lei. Non solo dunque egli sopprime nelle due vecchie, la propria madre e la propria sorella, ma sopprime in esse quella «realtà doppia» che l’amore per la donna è per lui: da una parte la realtà repressiva, feroce, angosciosa (l’usuraia) e dall’altra la realtà tenera, affettuosa, mite (la sorella dell’usuraia).

Nella sua teoria – di carattere nietzschiano – il nostro ragazzo considera il delitto un “delitto gratuito”, fatto per dimostrare a se stesso, da una parte, di essere un uomo superiore (che non esita a delinquere pur di raggiungere il proprio scopo: arricchire per studiare, diventare uno scienziato, un filosofo, un benefattore dell’umanità), dall’altra, di essere addirittura un “superuomo”, al di là di ogni valore morale istituito. Insomma egli ondeggia fra il cinismo della Realpolitik e la grandezza dell’azione pura. In tutti i casi è chiaro che siamo ancora nel laboratorio: egli ha infatti bisogno semplicemente di superare il proprio “complesso di inferiorità” derivante da tutte le circostanze che abbiamo visto.

Sennonché – com’era fatale – dopo la sua spaventosa impresa, egli sarà costretto a parlare di “fallimento”: e si ritroverà di fronte alla propria “inferiorità” (che però a lui si manifesta solo come incapacità a nascondere le tracce del delitto, e soprattutto, come incapacità a resistere agli impulsi della morale comune che richiede il rimorso e la confessione della colpa).

In realtà il “fallimento” consiste in qualcos’altro. Consiste nel fatto che la liberazione dalla propria madre attraverso l’assassinio dell’usuraia “doppia” (buona e cattiva), è una liberazione simbolica. Nella realtà, eccola, la madre (con la sorella) che arriva in treno dalla profonda provincia. È una vera e propria resurrezione, la riapparizione di un fantasma. Il delitto è stato davvero “inutile”! La madre e la sorella portano innocenti con sé, non solo tutto l’orrendo fardello di amore infantile, ma, per di più, tutte le esigenze e gli obblighi di una vita da vivere, coi suoi problemi pratici e il suo spietato idealismo da non tradire.La sorte del nostro assassino è dunque ancora interamente da decidere e da vivere. Tutto è da ricominciare da capo. Ma, ormai, il nostro eroe non può più farlo. La sua è ormai una vita che scorre per inerzia, ed egli percorre dunque tutte le tappe obbligate che usa percorrere – quasi secondo delle perfette norme fissate una volta per sempre – un colpevole che finirà per costituirsi, confessare ed espiare. Ormai, quelle che contano sono le vite degli altri, che si sviluppano intorno alla sua.

Una sfida moralistica al mondo

Durante la sua via crucis (non evangelica, perché egli, naturalmente, è ostacolato continuamente e fino in fondo dall’interpretazione “conscia” che egli dà ai fatti: la sua sfida moralistica al mondo e il suo fallito tentativo d’essere un uomo superiore) egli tuttavia su una vita, più che sulle altre, continua a influire, prima di diventare un “morto civile”. Si tratta della vita di una ragazza – un’adolescente come quelle intraviste e “rimosse” per la strada – in tutto e per tutto simile alla sorella dell’usuraia, e quindi alla madre “buona, mite, idealistica”. L’identificazione di questa ragazza con la sorella dell’usuraia e con la madre dell’infanzia è perfetta: anche letteralmente. Il sentimento del nostro eroe verso questa ragazza dovrebbe essere d’amore (e infatti lo è): ma si tratta di un amore privo di un elemento essenziale, cioè il sesso. Il quale si manifesta (ancora e irrimediabilmente!) attraverso il sadismo. Il giovane infatti confessa a lei, per sadismo, la propria colpa: e continua del resto a tormentarla in tutti i modi. Essa oltre tutto è costretta dalla miseria, benché quasi una bambina, a fare la puttana. E ciò scatena ancor più la sessuofobia e il puritanesimo del nostro eroe che ignora perfettamente di avere un sesso. Naturalmente. non appena egli si accorge di provare un sentimento di amore verso di lei, lo sente subito come odio. E per contro, l’amore ingenuo, immenso e incondizionato di lei per lui, ricomincia & oreal-gli quel sentimento quasi cosmico di insopportazione che gli aveva creato l'amore della madre. È inutile dire che egli, seviziando questa ragazzina. sevizie se stesso. Come già. ammazzando le due vecchie donne. aveva infierito su se stesso.

Anche questo è da manuale. Non per niente poco prima di spaccare con la scure la povera, indifesa, tenera nuca della malvagia vecchia (la madre, invecchiando, diviene infantile), il nostro eroe aveva fatto un orribile sogno: dei giovinastri, nella sua cittadina di provincia, per dove egli camminava tenendo per mano il padre (!) ammazzano, seviziandola in modo atroce, una povera, magra cavallina (che egli alla fine, quando sarà finalmente morta, andrà a baciare disperatamente nel muso): ma il fatto rilevante è che, benché si tratti di una “cavallina”, egli, parlandone col padre e con gli astanti, appunto perché infante, la chiama “cavallino”. Dunque chi è stato torturato, seviziato, massacrato, ucciso: una cavallina o un cavallino?

Dopo la confessione del suo delitto e la sua condanna ai lavori forzati, il nostro eroe è seguito, come da una cagna fedele, dalla puttana che egli non ammette di amare, oppure manifesta il suo amore verso di lei attraverso la crudeltà. Niente di nuovo è successo nel profondo della sua personalità. Egli è rimasto la stessa creatura cristallizzata, mostruosa, automatica – e, nel tempo stesso, il ragazzo buono e intelligente – che era prima del delitto. Niente si è sciolto in lui. I suoi compagni di pena odiano in lui questa fedeltà inderogabile al proprio essere, questo ascetismo della diversità ignota a se stessa. Finché la madre vera muore; muore di innocente dolore, tra deliri di bontà materna, che pur intuendo la verità non vuol ammetterla, ecc., ecc. Tale morte in principio non significa nulla. È una morte anagrafica. Eppure essa era indispensabile perché finalmente qualcosa si sciogliesse dentro il suo ostinato figlio. Ciò avviene di colpo e senza nessuna ragione. Assomiglia un po’ a quella che i cristiani chiamano “conversione” o i filosofi Zen “illuminazione”: cioè un mutamento radicale che si verifica in un momento qualunque o addirittura banale. Un dopopranzo, in una pausa di lavoro, sopra uno sterro, davanti a una grande pianura illuminata da un pallido e tiepido sole, dove, lontano, sono accampati dei nomadi, il nostro eroe sente di colpo di amare la ragazza che l’ha seguito: di amarla in modo completo, assoluto, così come non aveva potuto amare la madre da bambino.

Era tanto semplice! Non solo Dostoevskij ha prefigurato Nietzsche e tutta la cultura nietzschiana, non solo ha prefigurato Kafka, cioè almeno metà della letteratura del Novecento (basta infatti togliere la descrizione del delitto iniziale, e lasciare tutto il resto così com’è: e Delitto e castigo diventa un enorme e convulso Processo) ma addirittura ha prefigurato, precorso, preteso Freud. A meno che egli non sapesse già tutto ciò che Freud avrebbe scoperto.

Questa mia non è che un’umile chiacchierata e un’analisi psicanalitica a braccio; ma potrei però dimostrare, in un saggio documentato, come in Delitto e castigo ci sia un numero impressionante di espressioni “esplicitamente” psicanalitiche. Ciò mi riempie di una sconfinata ammirazione, pari almeno a quella che sento per la impareggiabile “sceneggiatura” del romanzo.

Pier Paolo Pasolini

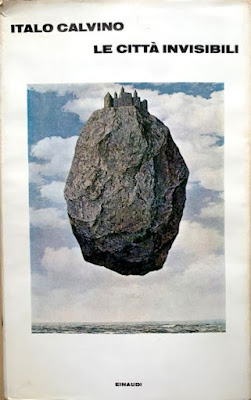

Una sconfinata ammirazione per "Delitto e castigo"

Ritaglio di "Tempo" 4 gennaio 1974

Biblioteca nazionale centrale - Roma

.jpg)

.jpg)

.jpg)