"Le pagine corsare "

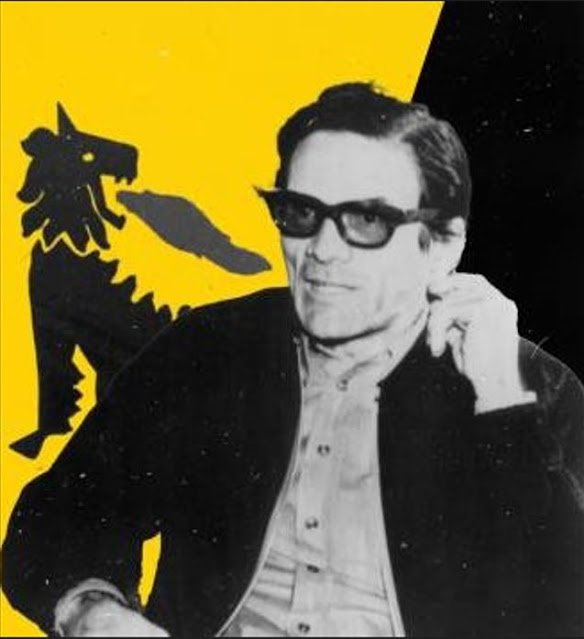

dedicate a Pier Paolo Pasolini

Eretico e Corsaro

Tragico viaggio nelle borgate Roma

3 novembre 1975

La Stampa

Sono quaranta chilometri tra la borgata « Sette ville » — baracche, rovine e palazzi senza fognatura e senza asfalto — il luogo in cui è cresciuto il ragazzo assassino, e il campo fangoso in cui hanno trovato il corpo massacrato di Pasolini. Lungo quei quaranta chilometri c'è la pasticceria dove i ragazzi di « Sette ville » si trovano, dondolano e si guardano attorno, immusoniti, con le mani cacciate in fondo alle lasche dei blue jeans di velluto, come se avessero armi. C'è il locale dei biliardini, dove fanno le scommesse, in attesa. Uno, lo vedo al lavoro, avrebbe le mani agili la faccia sveglia di un bravo meccanico. Ripara il bigliardino. E poi? Continua la veglia, con gli altri giovani della borgata « Sette ville ». Per vivere non c'è nessuna ragione al mondo. A meno che succeda qualcosa. Qualcosa certe volte succede. Ai bordi della via Tiburtina su cui sboccano le strade di polvere della borgata, sostano due o tre grosse automobili coi colori sgargianti. Appoggiati alle macchine aspettano e fumano individui vestiti come le comparse di un film. Tutto è di lusso fuorché la faccia, che si è salvata da chissà quanti scontri, quanti corpo a corpo, di giorno e di notte. Giù, in mezzo al prato — dove c'è ancora un prato — uno dice: « Ecco, quella è mia madre ». E' la donna romana robusta, preparata per ogni evenienza sta lì in mezzo e veglia sui figli piccoli, che giocano dove c'è ancora un po' d'erba, fino a quando non « scappano ».

Da una collinetta già mezza sventrata scendono in gruppo. Sono ragazzini di scuole elementari, l'accento, il dialetto, esagerato, vendetta contro « la gente per bene », nelle loro grida si sente appena. Anche le facce hanno la dolcezza della vita in famiglia. Ma appena scoppia una lite uno, che intanto mi tiene d'occhio, afferra un pezzo di legno, si butta sull'altro e gli grida: « Guarda che prendo questo asse e te lo sbatto in 'testa ma tanto ma tanto che ti lascio li steso, sai? », e gli altri ridono. Deve essere lo scherzo di borgata « Sette ville », a due passi da via Fenati, dal numero cinque, interno dodici, dove vive la famiglia Pelosi. Uno di quei ragazzi, l'altra notte è diventato assassino.

Dal muretto di fronte un gruppo mi guarda. Fanno vedere come sono cambiati dal tempo in cui sono « scappati » — come ha detto ai cronisti la signora Pelosi parlando del figlio. Le facce sono dure e piene di sfida. Si toccano appena co', gomito, nei loro golfetti tirati ma nuovi, nei jeans ben stirati. Qualcuno provvede. Sono facce senza un pensiero. Non viene niente prima, non viene niente dopo nella vita di borgata « Sette ville ». Da qui Roma non si vede neanche. Se piove queste strade sono un pantano. Due cabine telefoniche nuove luccicano nel vuoto in mezzo alla polvere. Un ragazzino fa la ronda lì intorno. « Guardi che rubeno ». Intende dire i telefoni, le uniche macchine messe qui dal Comune. Infatti si mette il gettone ma non c'è comunicazione e il gettone non torna. « Glielo avevo detto che rubeno » il ragazzino, che ha esperienza, va via. Sulla porta della palazzina numero cinque un uomo quasi vecchio lavora, sporco di calcinacci, col cappello di carta da muratore. « Io qui avevo la trattoria. Poi un giorno metto a lavorare mio figlio (indica il gruppo di là dal muretto). Che aveva? Diciassette anni? No. Sedici. Qui se fai il garzone sei fortunato. Io potevo farlo lavorare, mio figlio. La sera chiudevo i conti e mi mancavano cinquemila lire. Cinquemila ogni sera. Mio figlio è un ladro. Ma che glielo dici a tuo figlio che è un ladro? Glielo dici sì, se lo prendi. Io non l'ho preso mai. Ho chiuso, vede, sto murando la porta. Mi mancavano cinquemila lire tutte le sere ».

In fondo alla strada ci sono negozi che sembrano quasi di lusso hanno tutto ciò che non serve. Le ragazzine con i jeans attillati fanno la ressa intorno all'unico telefono che funziona. « E' lui? E' lui? E' quello co' la macchina rossa? Se è lui digli sì, no scema? ». La palazzina del ragazzo bruciato è pulita pulita. Sulle scale appena lavate ci sono cicche di sigarette. « I ragazzi fumano e buttano le cicche appena vedono che è pulito. Lo fanno apposta », dice l'ex padrone del ristorante che sta murando il locale.

Viene avanti uno con gli occhi furbi, svelto, uno che può essere utile. « Li conosco, io so tutto. La Pelosi, la madre, prende sempre l'aperitivo nel bar dove lavoravo. Poi mi hanno licenziato, riduzione del personale. Da sola no. Però neanche con suo marito ». Fa capire che avrebbe rivelazioni da fare. Sta diventando buio. Fidarsi? Eppure non vuole neppure un compenso. Sta cercando, a suo modo una promozione sociale. « Lei è giornalista, no? Com'è la madre del ragazzo assassino? La madre è quasi bella, avrà trentacinque anni, o trentotto. Veste sempre coi pantaloni e certe magliette (fa un fischio). Dicono tutti che è sempre elegante ». Al citofono e alla porta nessuno risponde. I ragazzi continuano la loro veglia sul muro fumando e toccandosi il gomito l'uno con l'altro. Uno grida, con le mani intorno alla bocca: « Chi è dritto è giusto che è dritto » come se fosse un proverbio, o una frase che nel gruppo capiscono.

Si può andare di qui in mezz'ora di macchina a Ostia senza vedere mai Roma, incontrando altre case, altre baracche, altre borgate, come alla periferia di Bombay. Quando arrivo a Ostia è già buio. Mi fermo sul lungo mare. Un giovane si fa avanti staccandosi dalla parete di un bar. Dice senza aspettare domande: «Cercate Pierpaolo? Laggiù laggiù in fondo ». Lo dice con rispetto, sottovoce. Da questo momento mi accorgo che Ostia « questa brutta città che sembra l'incubo di un remoto " anteguerra " » è divisa in due. Una parte vorrebbe sputare su quel corpo massacrato, e lo dice. Una parte sa solo chi era e che l'hanno ucciso. Sta lì in silenzio e non dice « Pasolini » dice « Pierpaolo ». Con me è venuto Antonioni. Abbiamo lasciato il lungomare, siamo entrati in un campo di spaventose baracche; ci guida un lumino. Hanno messo le pietre intorno al luogo dove c'era tutto quel sangue.

C'è gente venuta da Roma, due o tre. donne e uomini, con giacche di velluto e gli occhiali. « Io gli darei una rosa a quel giovane. Ma lo sa quanti ragazzi ha corrotto? Ha corrotto l'Italia. Gente da uccidere ». Non so a chi parlano Una piccola folla è uscita dalle baracche e sta intorno nel buio. Uno sistema i sassi della piccola tomba, l'altro aggiunge dei fiori. La candela si sta spegnendo. Un gruppo romano va via. « Io mi chiamo Salvetti — dice un uomo robusto, con i capelli bianchi — vivo qui (indica la baracca). Ho visto com'era, al mattino. So chi è Pasolini. Ho sentito come abbaiavano i cani. Io vivo qui. Mi chiamo Salvetti. Sono pratico della vita qui dentro. Mi creda. Loro erano in tanti ». va ad aggiungere una candela. Di certo i morti sono due, la vittima e l'assassino.

Furio Colombo Roma

3 novembre 1975.

Curatore, Bruno Esposito

Grazie per aver visitato il mio blog