"Le pagine corsare "

dedicate a Pier Paolo Pasolini

Eretico e Corsaro

IL FRIULI AUTONOMO DI PIER PAOLO PASOLINI

6. La lingua come segno di autonomia

Dopo l’8 settembre 1943 non fu più possibile parlare di autonomia del Friuli perché si rischiava di avvalorare l’annessione al Reich del cosiddetto Adriatisches Küstenland, una regione artificiale (quasi ricalcata sulla Venezia Giulia di Graziadio Isaia Ascoli) che comprendeva, per decisione dei nazisti (proclama del gauleiter Rainer datato 1 ottobre 1943), anche la nostra regione.

La fiamma della friulanità poteva essere tenuta accesa soltanto nelle file della Resistenza, dai reparti che combattevano “Pai nestris fogolârs”, in non poche canoniche di paese, e attorno alla “lum” della Filologica, che ardeva fin dal 1919.

«Ma io non sapevo che i friulani vivessero ancora al tempo dello Zorutti e che la Filologica che io, da Bologna, sopra il Pirona, amavo come un prodotto altamente civile, di tipo quasi centro-europeo, fosse senza filologi» scrisse su “La Panarie” del maggio-dicembre 1949.

Pasolini rivela, in queste parole, la sua delusione d’amore (filologico e letterario) per un’istituzione che lui aveva idealizzato e che, a suo modo di vedere, si rivelava inadatta al compito che si era data. Imponendo, infatti, il friulano centrale o udinese, emarginava e sviliva le parlate periferiche, importantissime per definire l’area di una regione; e alimentando il culto di Pietro Zorutti, autorizzava l’uso dialettale del friulano, una pratica che impoveriva la lingua anziché arricchirla. E siccome la lingua era, nella sua visione, il fattore decisivo per l’identificazione di una regione storica («non c’è nulla di più scientifico della glottologia» ebbe a scrivere, come ci è noto), non poteva certo condividere una gestione che non creava le premesse per una condizione politica indispensabile: l’autonomia del Friuli.

Ma come contrastare, o per dir meglio integrare e migliorare, l’operato della Filologica? Bisognava intanto creare una rivista per mettere nero su bianco pensieri e proposte alternative, e così nacque, nell’aprile del 1944, lo “Stroligut di ca da l’aga”, seguito da un secondo fascicolo nell’agosto dello stesso anno, dallo “Stroligut” n. 1 nel 1945, dal n. 2 nel 1946 e, infine, dal “Quaderno romanzo” nel 1947.

L’ideologia di fondo che presiede alla compilazione di questi preziosi fascicoli è meravigliosamente espressa in un brano profetico, che conviene rileggere con grande attenzione (il testo originale sta nel glossario alla fine del volume, qui in traduzione a beneficio di quanti vogliono appropriarsi o riappropriarsi della friulanità):

«Verrà bene il giorno in cui il Friuli sarà cosciente di avere una storia, un passato, una tradizione! Intanto, paesani, persuadetevi di una cosa: il nostro dialetto friulano non ha nulla da invidiare a quello di Udine, di San Daniele o di Cividale […], nessuno è vero lo ha mai adoperato per scrivere, per esprimersi, per cantare; ma non possiamo pensare, per questo, che debba per sempre rimanere sotterrato nei vostri focolari, nei vostri campi, nei vostri stomaci. Quello al di là del fiume [il Tagliamento, l’acqua per eccellenza] non può vantarsi, a confronto con il nostro, di essere lingua, non dialetto, proprio perché, come dicevo, non ha mai prodotto un grande scrittore. Tutte le parlate friulane, al di qua e al di là del fiume, dei monti e del piano, aspettano la stessa storia, aspettano che i Friulani si accorgano veramente di loro e le onorino come sono degne: parlare Friulano vuol dire parlare Latino».

7. Academiuta di lenga furlana

Le rivistine stampate da Primon a San Vito al Tagliamento non bastano per scuotere la Filologica e indurla a battere nuove strade per rinvigorire la lingua creando le premesse per una letteratura di alto livello: bisogna creare una scuola, una vera scuola di lingua e di poesia, che si rivolga ai giovani, non semplicemente ai soci abbonati al “Ce fastu?” e ai lettori dello “Strolic furlan”. E del resto la guerra, che ha costretto Pasolini a Versuta e tanti ragazzini del vicinato a non frequentare la scuola elementare o media per paura dei bombardamenti, tutt’altro che potenziali su Casarsa e dintorni, ha creato le condizioni per la nascita di una scuola molto singolare. Pasolini e sua madre, infatti, fanno lezione ai ragazzini del vicinato, e quando arriva la primavera le lezioni si svolgono nel “casel di Versuta”, un deposito di attrezzi agricoli in mezzo ai campi. È così che Pier Paolo può scoprire le capacità poetiche dei giovanissimi parlanti in friulano: bastava spiegare che cosa s’intendesse per “poesia”, leggendo Pascoli, Ungaretti, Montale per distoglierli dalla tradizione zoruttiana.

Ma la docenza di Pasolini si rivolge anche ai suoi amici, come Cesare Bortotto, e al cugino Domenico Naldini, che si rivelano ottimi poeti in friulano e possono porsi come modelli ai giovani accoliti di Casarsa e Versuta.

Nacque così l’idea di una piccola scuola di lingua e poesia, denominata “Academiuta di lenga furlana”, fondata a Versuta il 18 febbraio 1945, che assunse come simbolo un cespo di dolcetta o “ardilut”, come motto il broccardo “O cristian furlanut plen di veça salut” e come lingua il friulano occidentale, in evidente contrapposizione alla Filologica e ai poeti della cosiddetta koinè.

«La nostra lingua poetica – scrisse nel manifesto pubblicato sullo “Stroligut” dell’agosto 1945 – è il Friulano occidentale, finora unicamente parlato; la terminazione del femminile in –a, certe influenze venete, lo differenziano da quella che si potrebbe considerare la “lingua” friulana se i suoi poeti non fossero soltanto dialettali. Nel nostro Friulano noi troviamo una vivezza, e una nudità, e una cristianità che possono riscattarlo dalla sua sconfortante preistoria poetica.

Alle nostre fantasie letterarie è tuttavia necessaria una tradizione non unicamente orale. E questa non potrà essere la tradizione friulana, che, se ha qualche discreto poeta, è poi tutta vernacola, soprattutto nell’ottocento con la borghese “muse matarane” di Zorut. La nostra vera tradizione, dunque, andremo a cercarla là dove la storia sconsolante del Friuli l’ha disseccata, cioè il trecento. Quivi troveremo poco friulano [“Piruz mio doz”, “Biello dumlo di valor”…], ma tutta una tradizione romanza, donde doveva nascere quella friulana, che invece è rimasta sterile. Infine, la tradizione che naturalmente dovremo proseguire si trova nell’odierna letteratura francese ed italiana, che pare giunta ad un punto di estrema consunzione di quelle lingue; mentre la nostra può ancora contare su tutta la sua rustica e cristiana purezza».

Ed ecco come lo stesso Pasolini ricorda la sua gratuita docenza di quegli anni (Poesia d’oggi, su “La Panarie”, maggio – dicembre 1949):

«Quando fondammo la nostra “Academiuta di lenga furlana” […] intorno a noi c’erano altri giovanissimi […] i quali cominciavano a scrivere i loro primi versi. Erano quasi tutti miei allievi (durante la guerra gli studenti di Casarsa non potevano frequentare regolarmente la scuola), ed accettarono dunque da me con la necessaria suggestione i suggerimenti e le pressioni estetiche come se fossero essenzialmente indubitabili: insomma trovarono lì la loro tradizione».

Quella piccola ma gloriosa scuola di lingua e di poesia fu fondata da Pier Paolo Pasolini, Cesare Bortotto, Nico Naldini, Bruno Bruni, Ovidio ed Ermes Colùs, Fedele Ghirart, e Pina Kalz, Rico De Rocco, Virgilio Tramontin. (Pina Kalz era una violinista slovena profuga a Casarsa; Rico De Rocco un eccellente pittore, Virgilio Tramontin un grande incisore, entrambi di San Vito al Tagliamento).

8. La tragedia di Porzùs

Non potremmo capire fino in fondo il rapporto che si stabilì fra Pasolini e il Friuli verso la metà degli anni Quaranta se non tenessimo conto della morte del partigiano Ermes, cioè di suo fratello Guido Alberto, nel Bosco Romagno dopo i fatti di Porzùs: se Pier Paolo aveva applicato tutto il suo genio linguistico e letterario per affermare il diritto del Friuli ad essere riconosciuto come ente amministrativo autonomo, costruito sull’indubitabile calco linguistico-storico, suo fratello Guido Alberto aveva versato il suo sangue per difendere, dall’annessionismo nazista e, contemporaneamente, dall’espansionismo slavo-comunista, proprio il territorio della Piccola Patria Friulana che, sulle Alpi Giulie e sul Carso coincideva con quello della Grande Patria Italiana.

Accadde così che nello stesso mese di febbraio, dell’anno 1945, il 7 si riempì del sacrificio di Guido Alberto, il 12 del suo sangue, il 18 della poesia dell’Academiuta.

Ricostruiamo, allora, la tragedia che si svolse sul Monte Carnizza e nel Bosco Romagno.

Il 21 novembre 1944 il generale inglese Alexander invitò i partigiani a deporre le armi e a rientrare nelle loro famiglie. I partigiani non obbedirono, ma dopo le battaglie di agosto e settembre, combattute fianco a fianco, fra osovani e garibaldini il fossato ideologico si allargò e la diffidenza divenne un virus. Era accaduto che gli Sloveni del IX Corpus avevano proposto alle divisioni friulane, denominate “Garibaldi” e “Osoppo” (la prima dichiaratamente comunista, la seconda anticomunista), di passare alle loro dipendenze.

Tre brigate garibaldine si erano subito affiancate al IX Corpus, ma i responsabili della Osoppo rifiutarono la proposta e si dichiararono sciolti da ogni impegno con la Garibaldi.

Le due divisioni friulane, quasi attratte da un anodo e da un catodo, finirono addirittura per addensarsi in aree di prevalenza: la Osoppo sulla destra del Tagliamento, la Garibaldi sulle Prealpi Giulie. Ma non tutti avevano accettato la tacita spartizione della regione. Alle malghe di Porzùs, sul monte Carnizza, sopra l’abitato di Canebola, rimaneva un presidio della Osoppo, che con la sua presenza affermava un principio e ostacolava, evidentemente, un progetto. Si trattava, in verità, di un piccolo arroccamento, il cui valore era quasi simbolico, ma qualcuno decise che doveva essere eliminato.

Ancora oggi non si sa con precisione chi diede l’ordine a un centinaio di garibaldini di salire fino alle malghe per uccidere una ventina di osovani. Di certo l’iniziativa partì dall’interno della divisione Garibaldi, cioè dalla formazione di fede comunista, per ispirazione del IX Corpus sloveno che, come è provato (anche dalle proposte per la definizione del confine dopo la guerra), considerava il Friuli, fino al Tagliamento, come sua area di influenza (si veda la cartina di pagina di pagina 57 del III volume di questa collana). Qualcuno deve aver detto che si trattava di finti combattenti, o meglio di spie, che meritavano una lezione. E qualche altro deve aver pensato che la miglior “lezione” sarebbe stata la morte. Altri dissero, a guerra finita, che si trattò di un “colpo di testa” di qualche incontrollabile, ma la ricostruzione dei fatti, emergente dagli atti del processo celebrato a Lucca nel 1951, ci consente di vedere un piano studiato con molta precisione: uomini che si spostano di notte, con qualche carro trainato da muli al seguito, e si nascondono accuratamente di giorno per non essere notati nella marcia di avvicinamento alle malghe; uno stratagemma per indurre gli osovani ad una fraterna accoglienza... Bolla, Enea, Elda Turchetti e altri due partigiani furono subito uccisi. Gli altri furono “processati” e fucilati nei giorni seguenti nel Bosco Romagno.

Da subito si seppe come erano andate le cose perché, scrive Carlo Sgorlon nel romanzo “La malga di Sîr”, «fu chiaro che gli autori della strage non potevano essere repubblicani di Salò, né tedeschi, altrimenti si sarebbe saputo che i diciotto scomparsi erano stati giustiziati in qualche caserma, e il loro nome sarebbe finito sui giornali, come quelli di “banditi”, eliminati in forza delle leggi di guerra».

Uno degli assassinati era Guido Pasolini, accorso in aiuto dei compagni. Alla memoria del suo gesto il fratello Pier Paolo dedicò versi appassionati:

«(Ecco sulla porta Enea,/ Bolla, i mitra appoggiati.../ Mi sporgo/ e guardo la china/ per dove ora è un anno/ Guido veniva quassù...)/ Guido, non salire./ Non ricordi più il tuo nome?/ Ermes, ritorna indietro,/ davanti c’è Porzus contro il cielo,/ ma voltati, e alle tue spalle/ vedrai la pianura tiepida di luci,/ tua madre lieta, i tuoi libri.../ Ermes ahi non salire/ spezza i passi che ti portano in alto,/ a Musi c’è la via del ritorno,/ a Porzus non c’è che azzurro».

La tragedia di Porzùs causò non soltanto un immenso, opprimente dolore in Pier Paolo e nei suoi genitori, ma fu uno dei punti d’incomprensione e di attrito fra lo stesso Pier Paolo e il Partito Comunista Italiano, federazione di Udine, al quale si era iscritto nel 1947.

Ecco quanto scrisse in una lettera al Direttore de “Il Mattino del Popolo”, pubblicata l’8 febbraio 1948:

«Egregio Signor Direttore,

sono passati tre anni dal giorno dell’eccidio di Porzus, ma ancora io non so affrontare quella “difficoltà d’infinito” che protegge la vita di mio fratello Guido e il suo volontario sacrificio, dalle nostre disordinate interpretazioni. […]

Come fratello di uno di quei morti io mi rifiuto di prestare il mio dolore in qualità di argomento atto a sostenere la tesi di un partito che si è costituito protettore e difensore dei martiri di Porzus contro un partito nelle cui file militavano gli assassini […].

Così l’anno scorso, durante la cerimonia commemorativa a Porzùs, io dovetti ascoltare parole che, nonché confortarmi, mi incollerivano, se da esse risultava tra invocazioni a Dio e alla Patria, che mio fratello, i suoi comandanti e i suoi compagni erano morti “inutilmente” in quanto i comunisti slavi ci avevano strappato parte del territorio nazionale! Ecco a cosa può condurre un’interpretazione interessata, ossia necessitata dal gioco dei partiti a postulare una “utilità”: quando una utilità incorruttibile si è attuata proprio nel martirio, nella scelta della morte, nell’esemplarità del sacrificio – e fuori dunque dalle circostanze determinanti. Contro la tesi retorico-patriottica dei democristiani si trova la tesi dialettica dei comunisti (che preferiscono però passare sotto silenzio la questione) ugualmente inaccettabile. Essi, così almeno suppongo, sono convinti che il nazionalista osovano Bolla fosse da eliminarsi e con lui i suoi “innocenti” compagni, e credono, con maggiore o minore sincerità, che il fatto rientri nella necessità implacabile della storia del partito. Ma esiste un’altra necessità implacabile, un’altra storia, la quale pretende che gli “errori siano pagati”, e non c’è dialettica che si opponga al corso naturale della giustizia.

I miei compagni comunisti farebbero bene, io credo, ad accettare la responsabilità, a prepararsi a scontare, dato che questo è l’unico modo per cancellare quella macchia rossa di sangue che è ben visibile sul rosso della loro bandiera […]».

Un militante così lucido nelle analisi e nelle accuse era sicuramente scomodo, talvolta imbarazzante, e dopo lo scandalo di Ramuscello, nel 1949, il PCI non si lasciò sfuggire l’occasione per espellerlo. Ma continuiamo la lettura.

“Quante volte ho pensato all’inaccettabilità dell’ingiustizia che pesa sulla morte del partigiano Ermes, mio fratello, a quanto sia inconciliabile la sua persona con la sua morte! Basti pensare che l’8 settembre egli era già nel campo d’aviazione di Casarsa a rischiare la vita per portar via armi ai nazifascisti, e da allora non passò giorno che egli non dedicasse, con la purezza e la bontà del diciottenne, tutto se stesso alla Resistenza. Portava giornali e manifestini da Pordenone, dove studiava, a Casarsa e li spargeva per il paese durante il coprifuoco; continuava ad andare a rubare armi nelle caserme: faceva propaganda con un entusiasmo che era quasi imprudenza. […]

Partì poi per Pielungo, per Savorgnano del Torre, per Musi: un anno epico. So di lui imprese di un ardire commovente. […] Il giorno in cui Bolla ed Enea furono ammazzati egli si trovava a Musi con l’amico D’Orlandi per non so che missione; e stavano insieme tornando verso Porzùs. Ed ecco che alcuni loro compagni (i quali, dislocati in una malga sottostante, si erano accorti del tradimento e si stavano ritirando), avvisarono i due ragazzi del pericolo. Ma essi non vollero saperne di ritornare sui loro passi, e anzi si slanciarono di corsa verso Porzùs per portare aiuto agli amici!…».

Guido Alberto Pasolini fu fucilato nel Bosco Romagno, fucilato due volte! La prima esecuzione lo lasciò soltanto ferito, ed egli riuscì a riparare in una casa dei paraggi, dove fu ripreso e riportato nel bosco per la definitiva esecuzione.

9. L’estate del 1945

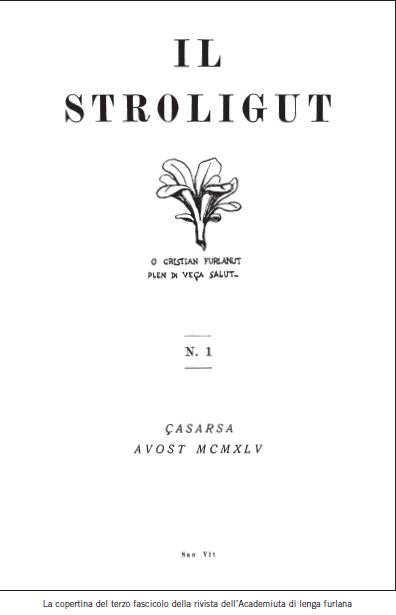

Nell’estate del 1945 Pasolini, pur oppresso dall’immenso dolore per l’assassinio del fratello a Porzùs, si dedicò alla preparazione de “Il Stroligut” n.1, che si differenziava dagli “Stroligut di ca da l’aga”, pubblicati nell’aprile e nell’agosto del 1944, non solo perché era stata mutata la “testata”, ma anche perché recava in copertina il simbolo dell’Academiuta di lenga furlana, un cespo di ardilut e, soprattutto, perché conteneva il manifesto della stessa Academiuta (già citato nel capitolo VII).

Pasolini, attento lettore di “Libertà”, il quotidiano del Comitato di Liberazione Nazionale pubblicato per la prima volta a Udine il 2 maggio del 1945, fu colto probabilmente di sorpresa dai tre articoli di Tiziano Tessitori del 12, 13 e 14 luglio, intitolati “L’Autonomia regionale ed il Friuli”, e all’ultimo momento (si ricordi che quel numero della rivista è datato agosto 1945) decise di aggiungere una nota, molto importante, proprio al manifesto.

Leggiamola con attenzione:

«Insieme al nostro disinteressatissimo e deciso amore per l’Italia, dichiariamo subito apertamente la nostra tendenza ad una parziale, o piuttosto ideale, autonomia della Piccola Patria. Intanto se non altro i nomi delle famiglie e dei luoghi friulani, dovrebbero tornare friulani».

A noi, questa, sembra una risposta in tempo reale ai tre articoli pubblicati su “Libertà”, e anche alla nascita dell’Associazione fondata da Tessitori a Udine, nell’osteria “Alla buona vite” (in via Treppo), il 29 luglio 1945.

Se analizziamo la nota per parti con criterio psicologico, vediamo che Pasolini adopera le prime dieci parole per dire che “autonomismo” non significa “separatismo”.

L’autonomismo è in ogni caso una “tendenza” (non ancora un programma o un progetto) per una “parziale, o piuttosto ideale, autonomia”: parole vaghe, a dire il vero, adoperate da una persona che non ha ancora messo a fuoco il problema.

Sottile e non casuale anche l’uso del sinonimo Piccola Patria, creato da Gabriele D’Annunzio e diffuso da Chino Ermacora.

Singolare, infine, ma coerente con la sua esperienza a Casarsa, Versuta e dintorni, la frase conclusiva: intanto, cioè in attesa dell’autonomia, “i nomi delle famiglie e dei luoghi friulani” tornino ad essere friulani, perdano cioè le forme italiane o italianeggianti che hanno assunto durante la dominazione veneta e soprattutto dopo l’annessione all’Italia.***

Pasolini sa benissimo che la famiglia di sua madre si chiama Colussi per l’anagrafe, ma Colùs nel parlar vivo; che Casarsa della Delizia, toponimo ufficiale, suona Ciasarsa sulle labbra dei suoi amici; che Valvasone sta per Volesòn; che Orcenico sta per Dursinìns, che l’equivalente di Tagliamento è Tiliment o Tajamint e così via. E in attesa che almeno la toponomastica scritta venga restituita alla forma friulana, molti dei suoi versi si riempiono di toponimi di uso orale:

“in chel spieli Ciasarsa […] di timp antic a trima”; “O ciamps lontans! Miris-cis!”; “Si jodaràn Versuta, Ciasarsa, San Zuan”; “No, tas, sin a Ciasarsa: jot li ciasis e i tinars/ lens ch’a trimin tal rìul”; “ta li Sàinis o tal Broili”; “Pai magrèis di Codroip, pai buscùs di Ciamìn”; “e ducius lu clamàvin, a Sil o a Voleson”; “Ah se malincunìa murì via dal Friùl” […]

(da “La meglio gioventù”, Sansoni, Firenze 1954).

Se la politica e la burocrazia non riusciranno a restituire ai toponimi del Friuli le bellissime, musicali forme originali ancora vive, sarà la poesia, l’alta poesia, a compiere il miracolo della loro eternizzazione. E per quanto riguarda l’onomastica, lui stesso dà il buon esempio scegliendo lo pseudonimo di Pieri Fumul, e firmando San Pieri e Pieri Pauli qualche composizione.

Anche i cognomi di Ovidio Colussi e Fedele Girardi, due fondatori dell’Academiuta, furono restituiti alle forme orali di Colùs e Ghirart, come sappiamo.

Ed ecco, per concludere, quanto scrisse il Poeta all’inizio di “Vita”, uno studio geografico e storico di Casarsa e dintorni scritto probabilmente nel tempo di composizione delle “Poesie a Casarsa” o poco più tardi (pubblicato in “Ciasarsa”, numero unico della Società Filologica Friulana, 1995):

«Ta un porton di Ciasarsa a è ’na vecia stema. ’A figura un fus, e, sot, ’a ghi è scrit: COLUS. Colussi ’a è il nustri non. Jo i ài jodut chè stema – frutin, e in chel ’a sunavin li ciampanis di un antic miesdì. Pusàt tal porton ’a stava un donsèl, a spetà il disnà, che, dal fogolâr, belsà a fumave. Chel donsèl ’a si clamave Colussi, come noaltris».

(Sopra un portone di Casarsa c’è un vecchio stemma. Raffigura una conocchia, e, sotto, vi è scritto: COLUS. Colussi è il nostro nome. Io ho visto quella stemma – fanciullo, e intanto suonavano le campane di un antico mezzogiorno. Poggiato al portone stava un giovanetto, in attesa del desinare, che, dal focolare, già castamente fumava. Quel giovanetto si chiamava Colussi, come noi).***

*** Quando e perché – è opportuno domandarci a questo punto – i nomi di luogo e di famiglia furono adattati all’italiano? Il processo fu sicuramente lungo o meglio secolare: vi contribuirono gli immigrati che adattavano le forme friulane al loro dialetto d’origine, e siccome molti immigrati erano notai, talvolta vecchi e un poco sordi, molte storpiature rimasero scritte su documenti ufficiali (si pensi che Muscoli, a nord di Cervignano, sta per Muscli, ovvero muschio); e ancora i pertegadori (agrimensori) veneti, i periti catastali napoleonici, eccetera. Per quanto riguarda i nomi di famiglia ci fu sicuramente l’eccesso di zelo degli impiegati delle anagrafi comunali in occasione del censimento del 1871, che trasformarono Saltarin in Saltarini, Modot in Modotti o Modotto, Elar dapprima in Elaro e poi in Ellero, Michelut in Michelutti, e così via.

Ma ci fu anche il nobile Prospero Antonini che, dopo il 1866, propose di dar forma italiana a tutti i toponimi. Per fortuna le sue proposte non furono accolte, altrimenti oggi Cormôns e Gonârs si chiamerebbero Cormonsio e Gonarsio!

È giusto osservare, tuttavia, che la proposta di Pasolini risulta utopistica perché per attuarla bisognerebbe por mano a una colossale e costosissima revisione anagrafica e catastale, verosimilmente non richiesta o gradita ormai dalla maggioranza dei residenti della nostra regione.

10. Il Congresso della Filologica a San Daniele

Quello che si celebrò il 21 ottobre 1945 a San Daniele, il primo dopo sette anni (Palmanova 1938), fu il Congresso che segnò l’ingresso di Pier Paolo Pasolini nel Consiglio direttivo della Filologica (alla quale si era iscritto nel 1943), sicuramente su proposta di Ercole Carletti, primo recensore in Italia delle “Poesie a Casarsa”.

Durante il “gustà in companie” nella taverna del Teatro “Ciconi”, Pasolini potè aggirarsi fra i tavoli a vendere i suoi “stroligùs”, che suscitarono nei più sorpresa e interesse: dopo aver letto la breve recensione di “Poesie a Casarsa” nei primi mesi del 1943 (firmata “g.”, cioè Ginorio, pseudonimo di Ercole Carletti), i versi de “L’aulif di Pasca” e “A mè fiozza” sullo “Strolic”, i soci potevano finalmente vedere, in carne e ossa, l’autore dei mitici “stroligùs” sui quali si criticava duramente Pietro Zorutti e i suoi epigoni.

L’interesse suscitato dalla sua figura e dai quadernetti dell’Academiuta è attestato da testimoni di eccezione: Andreina Ciceri nel volume “Pasolini in Friuli” (a cura di G.E., Udine-Casarsa 1976); Franco de Gironcoli, sul “Corriere del Friuli” del novembre 1976 e altri.

Pasolini entrò, dunque, nella Filologica a vele spiegate passando per la porta del Congresso di San Daniele, ma come sappiamo non trovò quello che cercava. È certo tuttavia che Tessitori, proprio quel giorno, riuscì ad attirare Pasolini (che, come ci è noto, aveva già manifestato su “Il Stroligut” il suo autonomismo) nel piccolo esercito degli autonomisti. Il giovane poeta casarsese si iscrisse, infatti, all’Associazione per l’Autonomia Friulana il 30 ottobre 1945, e il 16 dicembre firmò la scheda di adesione per l’Academiuta di lenga furlana!

Vista da vicino, la Filologica non piace a Pasolini. Ma nessuno pensi a uno sdegnato e altezzoso maestro di poesia che da Versuta e da Casarsa dispensa lezioni di lirica, metrica e semantica. Pur non condividendo il culto di Zorutti, Pasolini collabora fin dal 1944 alle ricerche etnografiche di Gaetano Perusini, al quale invia una stupenda ninnananna pubblicata poi su “Ce fastu?”, e si presta a umili servizi gestionali, come quello della raccolta delle quote dei soci residenti a Casarsa e dintorni. (Su quest’argomento si consulti “Pasolini e la Filologica” in Appendice e “Le parole di Pina Kalc, la violinista slovena dell’Academiuta” nel numero unico “Ciasarsa”, SFF 1995).

Convinto tuttavia che solo con la buona produzione poetica sia possibile rinvigorire la lingua, Pasolini diventa talent-scout, e cerca i veri poeti anche lontano da Casarsa e dall’Academiuta da lui fondata. E una volta individuati nuovi talenti, di solito sulle pagine delle pubblicazioni periodiche della Filologica, si trasforma in un paziente maestro, per affermare e dimostrare, attraverso una letteratura capace di rinvigorire la lingua, l’autonomia della “piccola patria”. L’alta poesia diventava, quindi, un inequivocabile segno di libertà, autonomismo e indipendenza.

«Ora tutto questo – scrisse su “Libertà” il 6 novembre 1946 – può sembrare per lo meno insensato ai dirigenti dei partiti […] ma io li prego di credere che non si tratta di astrattezze: non c’è nulla di più scientifico della glottologia…».

Se questo è vero, e noi siamo convinti che lo sia, si deve concludere che, essendo Pasolini il più grande poeta in friulano di ogni tempo, egli fu anche l’autonomista più illuminato e incisivo. Bisogna però ammettere che il suo progetto aveva poche probabilità di essere capito e accolto dai partiti politici di allora (e a maggior ragione da quelli di oggi).

11. Le delusioni del 1946

Pasolini capiva che il progetto di un’autonomia regionale su basi glottologiche aveva poche possibilità di essere condiviso non solo dai partiti politici, ma anche dalla Filologica, dalla stessa Associazione di Tessitori (che languiva dopo l’elezione della Costituente, il 2 giugno 1946) e, a maggior ragione, dai pochi letterati che in Friuli scrivevano in italiano.

«Noi abbiamo l’inopportuno candore di confessare qual è il nostro interesse, che è il nostro primo argomento per spalleggiare la causa dell’autonomia. Non denaro, né ambizione, ma una poetica (a coloro che già cominciano a sorridere in nome del buon senso, risponda magari Kant per noi: Prolegomeni, prefazione…). Una poetica della poesia dialettale come antidialetto, cioè come lingua; ecco che la natura del Friulano si attua nella nostra coscienza, in modo che i suoi plurali in –s, i suoi dittonghi ecc., ridiventino quelli di Ascoli, e non più quelli del Battisti. Lingua ladina, dunque, non dialetto alpino»

(Così nel “Quaderno romanzo” del 1947).

Profonda è, quindi, la delusione che Pasolini esprime in una lettera, pubblicata su “La Fiera Letteraria” del 29 agosto 1946, poco dopo il Congresso della Filologica ad Aquileia (ce ne sarà un secondo a Spilimbergo in quello stesso anno):

«Al Congresso [di Aquileia] era assente, questa volta, l’avvocato Tessitori, ora onorevole, che vi faceva solitamente la parte del deus ex machina, chiarendo col suo tornito italiano le noiose e inutili questioni che vi sorgono spietatamente. Il Tessitori aveva fondato a Udine una specie di associazione per l’autonomia friulana, il cui motto era “di bessoi” (da soli), che ora non si sa come sia finita. Certo l’avvocato adesso è “in tutt’altre faccende affaccendato”, ma il fallimento di questo nuovo tentativo autonomista (tendente solo a far del Friuli una regione) è stato una doccia fredda sul timido entusiasmo dei Friulani. Questi hanno la coscienza di esser tali; e fanno una naturale distinzione tra Friulano e Italiano. Ma per la sistemazione politica del Friuli esistono ora delle questioni ben più delicate; e non è solo l’IRI che se ne occupa… La fiamma del friulanesimo adesso è tenuta viva dal settimanale “Patrie dal Friûl”, la cui anima è Don Giuseppe Marchetti. Il foglio è tutto scritto in friulano, ma il suo stile non differisce gran che da quello del “Ce fastu?”, il ventennale Bollettino della Filologica. Stile dimesso, da dialetto, non da lingua. È ancora lo Zorutti che vi fa scuola. Un numerosissimo stuolo di poeti ne ripete le formule con una tenacia e un buon umore davvero sconcertanti. Il tono dei loro versi serba in qualche stagione dell’anno un’ineffabile euforia natalizia. (Mi consolo vedendo che anche gli ultimi premiati a San Remo non valgono molto di più dei miei conterranei). Io scrissi i primi versi in friulano a Bologna, senza conoscere neanche un poeta in questa lingua, e leggendo invece abbondantemente i provenzali. Allora per me il friulano fu un linguaggio che non aveva nessun rapporto che non fosse fantastico col Friuli e con qualsiasi altro luogo di questa terra. Ora che abito quassù, e non ci sono più la nostalgia e la lontananza, ho dovuto studiare più freddamente quella mia lingua poetica… Da tali meditazioni durate circa due anni e fatte in comune con alcuni giovani amici, è nata l’“Academiuta di lenga furlana”, che è dunque una sorta di modesto félibrige. Glottologicamente torniamo alle teorie dell’Ascoli, cioè all’affermazione dell’esistenza di una lingua ladina; poeticamente questa lingua non è il dialetto degli zoruttiani, e nemmeno il dialetto, così suggestivo, parlato dal popolo, ma una favella inventata, da innestarsi nel tronco della tradizione italiana e non già di quella friulana; da usarsi con delicatezza di un’ininterrotta, assoluta metafora.

Se dietro ai cultori di poesia dialettale si profila lo spettro del ridicolo, dietro i nostri scrittori in lingua si profila quello della vanità. A Udine sono sorti diversi club, cerchie piuttosto chiuse che aperte, dove con una buona volontà e una presunzione ambedue provinciali, si organizzano intrattenimenti e conferenze. […]

Come il lettore vede, la vita culturale in Friuli non è tra le più interessanti; si accusa il Friulano di freddezza, ma questa osservazione è troppo ovvia, se si pensa alla collocazione geografica della provincia. Le ragioni di quella freddezza, che è quasi una assenza di memoria, si ritroveranno più facilmente nel suo passato; un perpetuo, febbrile succedersi di disastri».

Pasolini, come vedremo, non era il solo autonomista deluso nell’estate del 1946.

12. “Di bessoi” o con il Veneto?

Dopo la fiammata iniziale del luglio 1945, l’Associazione di Tessitori era rimasta come una brace sotto la cenere perché, come spesso accade dalle nostre parti (ma anche altrove), il gruppo si identifica nel capo, e il capo, dopo l’iscrizione alla Democrazia Cristiana, fu sempre più preso dalla campagna elettorale che precedette il 2 giugno 1946 (referendum istituzionale ed elezione dei costituenti) e lasciò languire il gruppo autonomista.

È per questo che, già in febbraio, nel 1946, era nata “La Patrie dal Friûl” di Giuseppe Marchetti, della quale, all’occorrenza, si serviva lo stesso Tessitori (L’autonomie furlane in pericul? su “La Patrie dal Friûl” del 12 gennaio 1947, parzialmente pubblicato sul volume III di questa collana, a pagina 18), che tuttavia non piaceva, come sappiamo, a Pasolini.

D’altra parte Tessitori era sicuro che la riforma regionalista dello stato era certa e che il Friuli aveva molte probabilità di essere riconosciuto come ente regionale.

Ma fra ottobre e novembre rialzarono la testa i nemici dell’autonomia, ai quali Tessitori rispose in modo lapidario dalle pagine di “Libertà” il 24 novembre:

«se la risposta sarà negativa, il Friuli si rassegnerà ad essere, se non l’ultima, una delle province del Veneto, libero di cantare le sue villotte e d’organizzare le sue sagre paesane. Ma la soluzione de’ suoi problemi vitali dipenderà da una maggioranza non friulana…».

A complicare le cose il 30 ottobre si aggiunse un ordine del giorno dei partiti di Pordenone, i quali auspicavano «la creazione di una regione veneta che comprenda tutte le terre e genti da Gorizia a Rovigo» (pagina 36 del II volume di questa collana).

Straordinaria fu la risposta di Pasolini su “Libertà” del 6 novembre 1946. Rileggiamola integralmente, con grande attenzione:

«I dirigenti dei Partiti di Pordenone vivono in una città (se così si può chiamare) che non ha una tradizione friulana; la storia ci fornisce un’esauriente testimonianza di questo, e, se dovessimo premettere almeno uno, o il più importante, degli argomenti di questo scritto, diremo che la non-friulanità di Pordenone è rappresentata lapalissianamente dalla sua lingua. Pordenone è un’isola linguistica quasi nel cuore del Friuli, e questo non è un mero caso, un trascurabile caso: è semplicemente il risultato di una storia diversa, e quindi di una civiltà (nel senso di mentalità) diversa. Ora ecco la domanda che ci è sorta spontaneamente in seguito al noto Ordine del giorno di quei partiti: può Pordenone parlare in nome della Riva Destra? È una domanda a cui avevamo già preparato la risposta da anni, da tutto il tempo cioè in cui ci sentiamo Friulani, ed è: No. Ma non vorremmo irritare quelli che ormai sono i nostri avversari con una precipitata presa di posizione: odiamo le posizioni categoriche o fideistiche e al contrario amiamo la civile e tranquilla discussione.

Abbiamo affermato fin dalle prime righe la non-friulanità di Pordenone, ma supponiamo che più di un pordenonese, a queste parole, finga (ma si tratta forse di una di quelle finzioni sincere, di quelle ipocrisie inconsce che conoscono i psicologi) di essere offeso. Non saprei, per esempio, fino a che punto prestar fede all’avv. Rosso se, mettendosi metaforicamente una mano sul cuore assicurasse: Ma io mi sento Friulano. Il Ducato di Pordenone dipendente direttamente dai d’Austria è vissuto troppo tempo autonomo in seno al Patriarcato del Friuli, e quando questo si concluse, passò già troppo sfriulanizzato sotto il dominio della Repubblica veneziana. Da allora gli anni non sono trascorsi per nulla, e il processo di sfriulanizzazione iniziatosi per questa cittadina già nel secolo XV ha subito uno sviluppo irreparabile. Basta salire in treno (quello ad esempio che passa per Casarsa alle sette del mattino) e confrontare gli studenti e gli impiegati pordenonesi con quelli casarsesi e soprattutto con quelli di Codroipo e di Basiliano; vedremo nei primi un inconfondibile piglio veneto notevolmente diverso da quello non meno inconfondibile dei Friulani.

Senza scendere in argomenti di psicologia ancora troppo incerti per l’insufficienza di vocabolario, basterà guardare quello che è il riassunto, il simbolo, della nostra natura, di una gente, cioè il suo linguaggio; ebbene nel veneto di Pordenone (parlo del centro urbano) il substrato friulano si è quasi totalmente perduto (come a Portogruaro) mentre per esempio, in cittadine e paesi più lontani dal Tagliamento quel substrato è tuttora attivo e affiorante (si pensi al Sacilese).

Ora, tutto questo discorso può sembrare per lo meno insensato ai dirigenti dei Partiti pordenonesi, al Rosso, e forse anche allo Zanfagnini (“Sull’autonomia friulana”, Libertà del 2 novembre); ma io li prego di credere che non si tratta di astrattezze: non c’è nulla di più scientifico della glottologia: dunque se i pordenonesi che han voce in capitolo avessero l’idea di accertarsi che la loro opinione è condivisa da coloro in nome dei quali parlano, potrebbero avere un linguaggio comune con le piccolissime minoranze borghesi (traditrici e importate di Casarsa, Valvasone, Spilimbergo, Maniago, Cordenons ecc.), ma si troverebbero poi di fronte la barriera di una lingua diversa, che è quella dell’assoluta maggioranza. Non dico che occorrerebbe un interprete, purtroppo, perché la popolazione di questo Friuli Occidentale è già da secoli abituata a tartagliare un orribile veneto (e ciò è veramente un’umiliazione, di cui, però, i deboli cervelli dei borghesi che vogliono figurare spregiudicati e non provinciali non possono rendersi conto. Di questa umiliazione siamo in pochi a sopportare l’amarezza).

Nella Riva Destra si parlano dunque due linguaggi: l’uno, il Friulano consciamente o inconsciamente spinge l’assoluta maggioranza che lo parla verso Udine e la Regione friulana; l’altro, il veneto, facendo gravitare i parlanti verso Venezia, s’illude di superare un’inesistente (se non per cervelli limitati) limitatezza provinciale. Ed è quello che parlano le Sezioni dei Partiti pordenonesi. Sentimentalmente, irrazionalmente noi che parliamo il primo linguaggio sentiamo che il Friuli non è Veneto: è Italia, questo sì; ma c’è da arrossire soltanto a enunciarlo, quasi nel timore che possa esistere e venire formulata un’ipotesi contraria. Ora, poiché siamo in tema di lingua (ma di una lingua intesa come il riassunto, lo specchio discretissimo dell’anima di un popolo) diamo qui quella che a noi scrittori di versi friulani ci sembra una delle ragioni principali per l’autonomia regionale friulana: ed è questa, che costituendo tale regione ai confini con l’Austria e la Jugoslavia, i confini verrebbero rafforzati, non debilitati. Non c’è infatti chi non veda quanto un Friuli etnicamente e linguisticamente più forte (se la sua dignità venisse riconosciuta e praticamente consacrata) sarebbe più solido, più friulano, e quindi più italiano, di un Friuli anonimo, vagante, privo di coscienza e corroso dal Veneto. Mettiamo da parte dunque tutte quelle piccole ipocrisie, quelle piccole paure nel toccare una materia delicata quali sono i confini con la Jugoslavia. La realtà è questa, che dovremo accettare ciò che le altre Nazioni decideranno, e, una volta accettati [sic], non c’è di meglio che opporre alla subdola dilagazione slava una Regione friulana cosciente di sé, elettrizzata dalla dignità conferitagli a diritto per la sua lingua, le sue usanze, la sua economia nettamente differenziate.

Quanto alla provincia di Pordenone, noi dell’eventuale provincia non saremmo in linea di massima contrari, soprattutto se l’ente provinciale si riducesse a un puro fatto amministrativo. Sarebbe una piccola marginale comodità che accetteremmo volentieri, ma solo in seguito alla costituzione della Regione friulana; in caso diverso non accetteremmo a nessun patto di far parte di una provincia veneta che finirebbe lentamente col distruggerci l’ubi consistam friulano, cioè con lo spersonalizzarci del tutto; allora veramente il territorio fra il Livenza e il Tagliamento diventerebbe anfibio e Pordenone accettabile solo in seno alla regione friulana. Se i Pordenonesi insistessero a voler essere provincia veneta noi non potremmo far a meno di parlare di campanilismo, e di un campanilismo ben più pedestre di quello di Udine, in quanto basato puramente su deboli ragioni economiche. Come si vede, insomma, noi non facciamo che del separatismo dal Veneto, non già (il Cielo ci pedoni solo l’accenno) dall’Italia; e il decentramento non è da noi concepito come reazione ma come azione: azione che verrebbe a inserirsi nella più pura tradizione risorgimentale italiana, quella che perseguiva l’indipendenza e l’unità in nome della libertà».

|

| @Eretico e Corsaro - Le Pagine Corsare |

Eccellente

RispondiElimina